寸々語

寸々語(すんすんご)とは、秋聲の随筆のタイトルで、「ちょっとした話」を意味します。

秋聲記念館でのできごとをお伝えしていきます。

2021年、〝150年〟の終幕 |

| 2021.12.26 |

秋聲満150歳のお誕生日であった12月23日、生誕150年記念事業のメインかつフィナーレとなる朗読劇「赤い花」が無事終幕いたしました。蓋を開けてみればなんと540人のお客様がご来場くださったとのこと! おかげさまで初日たった12枚というチケット売上数に背筋の凍り付く思いをしたことも、今や笑い話となりました。当然これだけの豪華キャスト・スタッフが揃っているのですから、人が来ないはずがありません。 秋聲作品の深く世に根ざし生き続けるしぶとさを、客席に力強く語りかけてくださった林恒宏さん、可憐かつ情熱的な米子をその身で体現してくださった松岡理恵さん、病弱ながら瑞々しく柔らかな青年の呼吸と感性で米子も聴衆をも魅了してくださった渡辺拓海さん、友・母・語りという難しい三役を見事にこなしてくださったうえだ星子さん、舞台全体を一気にダンスホールという空間へと誘ってくださったダンサーの中嶋秀樹・美喜カップル、そのダンスから朗読の背景にさらりと溶け込み、プロのなせる絶妙の間合いで「赤い花」の世界観を盛り上げてくださったオーケストラ・アンサンブル金沢のみなさま、そしてこの方なくしては何もかもが成り立たなかった、出演兼総合演出として表も裏も舞台の一切を取り仕切ってくださった板倉光隆さんに、深く深く感謝を申し上げます。 秋聲作品の深く世に根ざし生き続けるしぶとさを、客席に力強く語りかけてくださった林恒宏さん、可憐かつ情熱的な米子をその身で体現してくださった松岡理恵さん、病弱ながら瑞々しく柔らかな青年の呼吸と感性で米子も聴衆をも魅了してくださった渡辺拓海さん、友・母・語りという難しい三役を見事にこなしてくださったうえだ星子さん、舞台全体を一気にダンスホールという空間へと誘ってくださったダンサーの中嶋秀樹・美喜カップル、そのダンスから朗読の背景にさらりと溶け込み、プロのなせる絶妙の間合いで「赤い花」の世界観を盛り上げてくださったオーケストラ・アンサンブル金沢のみなさま、そしてこの方なくしては何もかもが成り立たなかった、出演兼総合演出として表も裏も舞台の一切を取り仕切ってくださった板倉光隆さんに、深く深く感謝を申し上げます。またリハーサルから長時間お付き合いくださり演者さんの魅力を最大限に引き出しつつ、演者さんたちがほっとする場となってずっとお見守りくださったヘアメイクの角谷美由紀さん、それら舞台の土台を支え、小さな記念館のふわふわとした夢でしかなかったものを美しい形にしてくださった舞台監督・駒井誠さんをはじめとする金沢舞台のみなさまにも、心よりお礼を申し上げます。 そして何より、秋聲生誕150年の祝賀会のためご参集くださったお客さま、遠くから応援してくださったみなさま、本当にありがとうございました。 きのう館内に設置していたクリスマスの飾りを撤去しながら、例のサンタ盛りツリーを持ち上げると「きよしこの夜」が流れはじめてびっくりしました。そういえばあのツリーはオルゴール機能を備えているのでした。その瞬間、プログラムに敢えて載せなかったOEKさんによる「きよしこの夜」のサプライズ演奏が蘇り、「それから、メリークリスマス。良い夜を。」とサンタ面を携えた秋聲役・林さんが脳内で優雅に一礼をしました。そして、舞台が終わったことを実感いたしました。 この最後の一言は舞台用の演出ですが、林さんによって滔々と語られた壇上挨拶は「赤い花」連載ど同年、昭和6年開催の秋聲還暦祝賀会についての本人の感想を元にしています。その原文「この頃の心境」を「不定期連載」にアップいたしました。ちょこちょこ端折ったり舞台用に文脈をいじったりと脚色は施させていただきましたが、ご興味ございましたらぜひご一読ください。 さて、明日27日でもって記念館の今年の活動は終了いたします。来年は1月5日(水)より開館いたします。厳密にいうと150年の年は終わりますが、一応〝年度〟で動いておりますので、来年3月までが生誕150年イヤーです。あと3ヶ月、よろしくお願いいたします。なお年内の寸々語の更新は本日が最後。当館の活動を支えてくださったすべてのみなさまに、この場を借りて厚くお礼を申し上げます。 それでは来年またお会いいたしましょう。みなさま、どうか良いお年を! |

ラストサムライ2 |

| 2021.12.17 |

| ツイッターのほうで、金沢湯涌夢二館さんの館内にいらっしゃる「黒船屋」の女性が胸に抱いている黒猫ちゃんが冬毛になってました~~! と呟いたっきり、展示のご紹介もせず申し訳のないことです。ちなみににわかに冬毛になったわけでなく、正確には長毛種になったのだとか…また折々に変化を見せてゆく黒猫ちゃんなのかもしれません。今後ともご注目ください。 さて、猫の毛のことばかり考えている間に早くもその会期終了があさって19日に迫りました夢二館さんの展示です。同時開催の秋聲協力展示コーナーももちろん、ご紹介すべきメイン展示は「夢二の次男・竹久不二彦の画業(前期)」。題のとおり、同館にまとめて寄託された夢二さんご次男・不二彦さんの作品が一堂に公開される非常にレアな展示です。猫のプーとか気になるところは多々ありつつ、まず展示冒頭のあたりで秋聲的にンッ?となるのが、不二彦さんが養女に迎えたという竹久野生(のぶ)さんについての記述。竹久野生、その実のご両親が画家で詩人の辻まことと武林イヴォンヌ…武林イヴォンヌとは秋聲とも交流のあった武林無想庵の娘さん…と、ここで思い出されるのが秋聲のダンスについて記した寸々語2017年3月4日記事「ラストサムライ」、以下再掲です。  〈ご子息一穂さんの随筆「父の思い出」(「小説新潮」昭和32年2月号)のなかにそんな記述がございまして、(中略)「年齢でもあり、体にしない(撓い)がないので、踊りはまるで能のように固苦しかつた。(中略)その時分、巴里(パリ)から日本に来た武林無想庵氏のお嬢さんのイヴォンヌさんが、ダンス場で父に逢い、はじめて『サムライ』を見たと云つたくらいだから、父のダンスは社交ダンスなどと云うよりも、確かに能に近いようなものであつた。」〉――秋聲がサムライなことはいったん脇へ置き、ここで秋聲にサムライを見た武林イヴォンヌの娘さんこそ野生さん、そしてその養父が不二彦さん…! とんだ行きつ戻りつで着地点を見失いそうです。 〈ご子息一穂さんの随筆「父の思い出」(「小説新潮」昭和32年2月号)のなかにそんな記述がございまして、(中略)「年齢でもあり、体にしない(撓い)がないので、踊りはまるで能のように固苦しかつた。(中略)その時分、巴里(パリ)から日本に来た武林無想庵氏のお嬢さんのイヴォンヌさんが、ダンス場で父に逢い、はじめて『サムライ』を見たと云つたくらいだから、父のダンスは社交ダンスなどと云うよりも、確かに能に近いようなものであつた。」〉――秋聲がサムライなことはいったん脇へ置き、ここで秋聲にサムライを見た武林イヴォンヌの娘さんこそ野生さん、そしてその養父が不二彦さん…! とんだ行きつ戻りつで着地点を見失いそうです。へーーーとなって観覧の足を進め、さらに秋聲コーナーで紹介されるのが不二彦さんと秋聲に面識があったというお話。不二彦さんご自身が「父の思い出」(『夢二美術館1 宵待草のうた』所収)なる随筆に記していらっしゃることを、当館も以前に東京の竹久夢二美術館さんから教えていただきました。夢二さんと山田順子が交際をしていた頃、順子のお供で秋聲宅へ〝ノコノコ出かけていく〟ようなこともあったそう。不二彦さんの単独展に、秋聲がすこし顔を出させていただくゆかりという名の着地点を、ここに発見いたしました。 |

生誕150年記念協力展示㉒㉓ |

| 2021.12.16 |

秋聲満150歳のお誕生日まであと一週間となりました。そんな本日、協力展示最後の2施設のご紹介です。まずは22館目、同じ財団仲間である谷口吉郎・吉生記念金沢建築館さんによる徳田秋聲生誕150年記念コーナー展示「徳田秋聲文学碑」! ご存じ、卯 辰山の秋聲文学碑の設計者が他ならぬ谷口吉郎氏。本郷の秋聲宅へと足を運び、日が暮れるまで縁側から庭を眺めて構想を練ったというこの碑について、館内にコーナーをもうけてご紹介くださいます。谷口氏曰く碑の前にある丸い台座は「小さい花台の石」で「それに四季の花を籠か壺にさしてお供えしてもらう」ためのものだそう(「芸林閒歩」昭和22年11月号掲載、設計者の言葉より)。先日「北國新聞」さんにも朗読劇「赤い花」の作品紹介として書かせていただきましたとおり(14日掲載)、ことのほかお花を愛した秋聲です。 辰山の秋聲文学碑の設計者が他ならぬ谷口吉郎氏。本郷の秋聲宅へと足を運び、日が暮れるまで縁側から庭を眺めて構想を練ったというこの碑について、館内にコーナーをもうけてご紹介くださいます。谷口氏曰く碑の前にある丸い台座は「小さい花台の石」で「それに四季の花を籠か壺にさしてお供えしてもらう」ためのものだそう(「芸林閒歩」昭和22年11月号掲載、設計者の言葉より)。先日「北國新聞」さんにも朗読劇「赤い花」の作品紹介として書かせていただきましたとおり(14日掲載)、ことのほかお花を愛した秋聲です。また谷口吉郎氏といえば四高のご出身、四高といえば秋聲の母校でもあり、そして現在の金沢大学前身校のひとつ――と、そんな繋がりも発見される協力展示のしんがりをつとめてくださるのは金沢大学附属図書館さんでございます! こちらは中央図書館さんを会場に、秋聲お誕生日のその日から企画展示「金大生のための徳田秋聲入門」をご開催くださいます。金沢大学所蔵の秋聲関連図書が展示されるほか、ホームページに当館学芸員によるおすすめの秋聲関連図書10冊をご掲載くださるうえ、附属図書館報「こだま」で記念特集を組んでくださるとか…い、いたれりつくせり…! 先日、同学講義にゲストとしてお招きいただいた際、図書館さんにご挨拶にお寄りしました。作成中の館報もゲラをちらと見せていただき、マスクの下でニヤニヤしながら100名の学生さんに向けその日が花袋さんの150歳のお誕生日であったこと(13日)、もう10日寝ると秋聲のお誕生日であることをお話しさせていただきました。そう、23日がお誕生日。今年の春から全国で順次ご開催をいただいてきました協力展示も意図せぬところで全23施設。振り返れば9月23日に特設サイトを公開し、10月23日には北村薫先生のスペシャルトークイベント開催、11月23日は花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会を記念した来館者プレゼント+この日に合わせた「秋聲祝皿」の発送、そして12月23日メインイベント「赤い花」。「23」が当館にとってラッキーナンバーとなりました。 改めまして、こちらの無茶なお願いに快く応じてくださった23にも及ぶ全国各地の施設のみなさま、本当にありがとうございました。終幕までもう一息、よろしくお願いいたします。 |

朗読劇「赤い花」ができるまで⑤ |

| 2021.12.6 |

| 11月2日記事でも少し触れましたように、ダンスホールを舞台とする「赤い花」は、昭和6年、その前年に社交ダンスを習い始めた秋聲がそれまでの創作不振から抜けださんとしていた頃の作品です。初出紙「信濃毎日新聞」の連載予告には「巨匠徳田秋聲氏

更正第一回の力作」と銘打たれ、次のような紹介文が続きます。 「わが徳田秋聲氏が、明治以来今日に至るまで、日本の文壇に残して来た功績の偉大なことは、既に周知の事実であります。名作『黴』以来、明治、大正、昭和を通じて氏のたゆまざる努力と、豊かな天分の錬磨とは、実に世界の大作家にも比肩すべき特異の芸術作品を残して来たのであります。この大作家が、身辺のやむなき事情のため、久しく小説の筆を絶つてゐたことは、一方氏の人間的苦悩の如何に大きかつたかを物語るものであると共に、その久しき沈黙こそは、やがてより偉大なる物を生むための生きた試練だつたのです。いま、時来り、想成つて、果然われ等の前に展開されようとする小説『赤い花』は、正に氏の更正を告ぐる暁鐘であり、昭和文壇の一大収穫たらんとするものであります。過般、東京に於ける作者の還暦六十年祝賀会の席上で、『これから大いにやる』と語つた氏の言葉によつても、新作『赤い花』に対する抱負のほどが窺はれます。なほ、帝展派閨秀作家有岡好子氏の優美な挿絵は、更に一段の精彩を添へるでせう。切に御愛読を乞ふ。」 すなわち「赤い花」と今回の企画展「祝賀会のこと」とは、スランプに陥った秋聲を折々に支えてくれた各○○会の活動および予告文中にある「還暦六十年祝賀会」の記録とで繋がってくるのです。秋聲還暦祝賀会が開催されたのは昭和6年11月3日、「赤い花」の連載開始は同年11月26日。100名近くの出席者によって祝われ、パワーをもらった秋聲による新しい意欲作としての「赤い花」…さらにこの「還暦祝賀会」にはダンサー星玲子も出席してくれていたことが秋聲の随筆「祝賀会席上の感想」によって語られます。「現在では、かかる職業婦人が、どんな席へ出たつて、他の貴婦人達に対して少しも失礼でないと信じたから」――その語り口から、当時ダンサーが社会的にどう見られる存在であったかが窺えるようです。  と、そういった作品の背景も含めて、先日「赤い花」のお稽古風景をご取材くださった北陸朝日放送さんの放送日が決まりました! 12月10日(金)18時15分~「HABスーパーJチャンネル」中のどこかにて。先だってより、演出の板倉光隆さんをはじめキャストのみなさまが精力的に広報活動にご協力くださっております。その他メディア情報とあわせて、ぜひ確認ください。 と、そういった作品の背景も含めて、先日「赤い花」のお稽古風景をご取材くださった北陸朝日放送さんの放送日が決まりました! 12月10日(金)18時15分~「HABスーパーJチャンネル」中のどこかにて。先だってより、演出の板倉光隆さんをはじめキャストのみなさまが精力的に広報活動にご協力くださっております。その他メディア情報とあわせて、ぜひ確認ください。インタビューを受ける舞台の大黒柱・林さん→ (この撮影風景の写真撮影はヒロイン松岡さん) |

『爛(ただれ)』出版記念会 |

| 2021.12.4 |

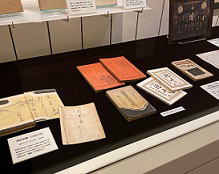

昨日お誕生日であった永井荷風といえば『濹東綺譚』、『濹東綺譚』といえば木村荘八による挿画、木村荘八挿画といえば秋聲の『爛』、『爛』といえば『爛』出版記念会! というわけで、現在の企画展「祝賀会のこと」は大正2年『爛』(新潮社)刊行の翌日に開催された『爛』出版記念会のお話から始まります。会場は神楽坂の東陽軒、出席者は中村武羅夫、本間久雄、生方敏郎、瀧田樗陰、岩野泡鳴、小川未明、正宗白鳥、上司小剣、鈴木三重吉、森田草平…当日出席の水守亀之介曰く〈妙な顔ぶれ〉の彼らによるこの会の寄せ書きも今回初公開いたしております。おそらくお酒も入った現場のノリで、「ビール」(草平)とか「カフエエ」(小剣)とかちょっと不思議な文言の並ぶ一風変わった寄せ書きがこちら↓ またこのとき一堂がなにせ主役の秋聲を上座へ上座へと促した、ということを小剣が記録してくれており、そのエピソードに、現在、田山花袋記念文学館さんで紹介されている西園寺公望が召集した雨声会の席上で、花袋と秋聲が互いに上座を譲り合ったというエピソードが思い出されます。「読売新聞」に載ったコラムで、そのタイトルも「ビールの泡」。詳しくは同館にてご確認ください(当館所蔵の花袋秋聲ほか揮毫「雨声会」寄せ書き書幅を展示していただいています!)。さらに、この『爛』の会が「秋聲会」の第一回となればいいよね、とも語る小剣曰く、その席で秋聲が「花袋会やろうよ、花袋会なら意義があるよ」と発言したとのこと。後年、「花袋会」が結成されたとき、花袋とともに秋聲がばっちりど真ん中に写る集合写真と当日の寄せ書き写真を花袋記念文学館さんよりお借りしてパネル展示させていただいております。 またこのとき一堂がなにせ主役の秋聲を上座へ上座へと促した、ということを小剣が記録してくれており、そのエピソードに、現在、田山花袋記念文学館さんで紹介されている西園寺公望が召集した雨声会の席上で、花袋と秋聲が互いに上座を譲り合ったというエピソードが思い出されます。「読売新聞」に載ったコラムで、そのタイトルも「ビールの泡」。詳しくは同館にてご確認ください(当館所蔵の花袋秋聲ほか揮毫「雨声会」寄せ書き書幅を展示していただいています!)。さらに、この『爛』の会が「秋聲会」の第一回となればいいよね、とも語る小剣曰く、その席で秋聲が「花袋会やろうよ、花袋会なら意義があるよ」と発言したとのこと。後年、「花袋会」が結成されたとき、花袋とともに秋聲がばっちりど真ん中に写る集合写真と当日の寄せ書き写真を花袋記念文学館さんよりお借りしてパネル展示させていただいております。といったところで次のコーナーは秋聲を囲む○○会のお話。「二日会」から「秋聲会」「あらくれ会」とともに「秋聲後援会」にまつわる資料を展示しています。後者は昭和初期に創作不振の時期を送った秋聲を支援するため中村武羅夫、島崎藤村らが中心になって結成した会で、新潮社につとめ「秋聲会」発起人にもなった楢崎勤の著書『作家の舞台裏』によれば、(おそらくこの会の)概要は〈知名の、政界、学界、作家、画家たちに、短冊、色紙、軸物などに揮毫してもらい、それを屏風に仕立てて、売り立てる。その売上金を先生に贈るというのであった。西園寺公望、平福百穂、島崎藤村たちが積極的に支援したが、とくに、藤村は、『小諸なる古城のほとり』の長詩を、何枚も書いて厚い友情をしめした〉とのこと。その長詩…いつか徳田家で拝見したような…? そしてこのコーナーにしれっとお出ししているのが、秋聲の長篇「赤い花」の自筆原稿… (つづく) |

「祝賀会の後」前編 |

| 2021.12.3 |

11月23日(火・祝)という日が終わりました。この日は100年前の花袋秋聲誕生五十年祝賀会の開催日ということにちなみ、花袋記念文学館さんと共同で来館者プレゼントを実施。両館の生誕150年ロゴカラーをあしらったややデザインの異なるふたりのツーショットイラスト缶バッジです。お配りは各館でそれぞれ1個ずつのものを、館保存用に両館ver二個セットを作ってみましたらばアラ不思議。まるでパ○の実のファミリーパック仕様みたいになりました。 11月23日(火・祝)という日が終わりました。この日は100年前の花袋秋聲誕生五十年祝賀会の開催日ということにちなみ、花袋記念文学館さんと共同で来館者プレゼントを実施。両館の生誕150年ロゴカラーをあしらったややデザインの異なるふたりのツーショットイラスト缶バッジです。お配りは各館でそれぞれ1個ずつのものを、館保存用に両館ver二個セットを作ってみましたらばアラ不思議。まるでパ○の実のファミリーパック仕様みたいになりました。また同日は当館主催連続講座第3回「同志・田山花袋と秋聲」を開催。尾形明子先生ご解説による〝闘将〟花袋の勇ましさと切なさ、その闘争の跡を後世に伝えんとした秋聲の花袋評について改めて思いを馳せました。この回だけは延期の許されない日程でしたので、大荒れのお天気にはなってしまいましたが無事に開催できましたこと、記念館一同心からほっとしております。お足元のわるいなかご参加くださったみなさまと尾形先生、いつも快く会場をお貸しくださる偉人館さんに厚くお礼を申し上げます。 と、あれよあれよと11月23日が過ぎてしまいましたので、なんとなく似た数字の構成員で出来ている12月3日の今日この日、「不定期連載」に、秋聲による祝賀会の感想「祝賀会の後」前編をアップしてみました。不定期を謳いながらせめてもの信条として〝少なくとも一年放置しない〟という甘すぎる不文律が実は心の中にあり、前回の更新日が2020年12月26日「菊池寛賞を受けて」…おっとあぶないギリギリセーフ…! そう、この日は菊池寛のお誕生日に合わせての更新だったのでした。あれから早いもので一年が経とうとしています。今回の企画展でも菊池寛賞についてご紹介させていただいておりますし、菊池寛記念館さんの協力展示で、より詳しくそのあたりをご紹介くださっています。 今回アップした「祝賀会の後」には、花袋さんとの誕生五十年記念祝賀会について語るなかで〈二十五年の文壇的生活〉という言葉が出てきます。同じニュアンスなのでしょう、菊池寛の著書『文藝春秋』(大正11年、金星堂)には、「秋聲、花袋二十五年祝賀会の次ぎは、おそらくは武郎、白鳥、荷風の二十五年祝賀会ならん。三氏は同庚なれば、文運の進歩に伴ひて、祝賀会の盛んなる、秋聲花袋祝賀会の比にあらざるべし。」とあり、たしかに秋聲が上京して紅葉門下に入ったのは数えで25歳のとき(花袋さんはもっと早いです)。この祝賀会には、ざっくりその節目の意味も込められていたようです。 |

生誕150年記念協力展示㉑ |

| 2021.11.23 |

本日11月23日(火・祝)は100年前の花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会の開催日。そんな嬉しい日には嬉しいお知らせです。生誕150年記念協力展示に北は青森県近代文学館のご登場です! 今月26日(金)~1月11日(火)までの会期で、同館ご所蔵の秋聲の俳句色紙を2点公開してくださいます(←画像クリックでPDF開きます)。ほぼほぼ初公開に近いお品だとか。ひとつは「折々は妻のうとまし冬ごもり」、石川近代文学館さんの秋聲展でも展示されているもので、秋聲がわりと気に入っていた一句。もうひとつは当館にも所蔵のない珍しい一句「つくづくと桜さびしき真昼哉」です。とても良いバランスの二点ですのでぜひこの機会にご覧ください。そして秋聲と青森さんに何のゆかりがあろうかと言えば青森県弘前出身の葛西善蔵によって深く繋がってまいります。善蔵は秋聲の16歳年下で、秋聲に師事した作家。彼の「酔狸州七席七題」には「初めて先生のおうちへお伺ひしたのは、僕の十九の年だつた」と記されています(数えで20歳、ということは秋聲が36歳ですね)。それから14年、この作品にはかの祝賀会時におけるすったもんだにも言及があり、当館の企画展「祝賀会のこと」でも少しだけご紹介をば。当時この会の〝接待係〟に任命されていたという善蔵さん。秋聲先生のお祝いだから~という気持ちで当日出席してみれば、紋付羽織を着ていかなかったがために自分にだけ接待係の徽章がもらえない! そんな仕打ちあるか!! 講演に登壇した白鳥さんだって着てないのに!(しかし白足袋は履いている白鳥)と、この日がとても苦い思い出になってしまったことが語られているのです。他の人のお祝いの席にはむしろ秋聲から紋付を借りて出席したことだってあるし白足袋だって履いて行く。けれども秋聲先生のお祝いの席だからこそ着ては行けない、そんな自分じゃないんだ、かえっておかしいんだ……というたいそう複雑な善蔵の心持ち…。結局、接待係の方にも秋聲のいる主賓室にも行かれず大広間に座っていると、どうやら秋聲がやってきて花袋さんに善蔵を紹介してくれたようで、それを一代の喜びであった、とも語っています。 本日11月23日(火・祝)は100年前の花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会の開催日。そんな嬉しい日には嬉しいお知らせです。生誕150年記念協力展示に北は青森県近代文学館のご登場です! 今月26日(金)~1月11日(火)までの会期で、同館ご所蔵の秋聲の俳句色紙を2点公開してくださいます(←画像クリックでPDF開きます)。ほぼほぼ初公開に近いお品だとか。ひとつは「折々は妻のうとまし冬ごもり」、石川近代文学館さんの秋聲展でも展示されているもので、秋聲がわりと気に入っていた一句。もうひとつは当館にも所蔵のない珍しい一句「つくづくと桜さびしき真昼哉」です。とても良いバランスの二点ですのでぜひこの機会にご覧ください。そして秋聲と青森さんに何のゆかりがあろうかと言えば青森県弘前出身の葛西善蔵によって深く繋がってまいります。善蔵は秋聲の16歳年下で、秋聲に師事した作家。彼の「酔狸州七席七題」には「初めて先生のおうちへお伺ひしたのは、僕の十九の年だつた」と記されています(数えで20歳、ということは秋聲が36歳ですね)。それから14年、この作品にはかの祝賀会時におけるすったもんだにも言及があり、当館の企画展「祝賀会のこと」でも少しだけご紹介をば。当時この会の〝接待係〟に任命されていたという善蔵さん。秋聲先生のお祝いだから~という気持ちで当日出席してみれば、紋付羽織を着ていかなかったがために自分にだけ接待係の徽章がもらえない! そんな仕打ちあるか!! 講演に登壇した白鳥さんだって着てないのに!(しかし白足袋は履いている白鳥)と、この日がとても苦い思い出になってしまったことが語られているのです。他の人のお祝いの席にはむしろ秋聲から紋付を借りて出席したことだってあるし白足袋だって履いて行く。けれども秋聲先生のお祝いの席だからこそ着ては行けない、そんな自分じゃないんだ、かえっておかしいんだ……というたいそう複雑な善蔵の心持ち…。結局、接待係の方にも秋聲のいる主賓室にも行かれず大広間に座っていると、どうやら秋聲がやってきて花袋さんに善蔵を紹介してくれたようで、それを一代の喜びであった、とも語っています。そんなふたりのゆかりを、金沢から遠く青森県の葛西善蔵コーナーにて感じていただけましたら幸いです。当館の祝賀会展開催にあたりましても青森県近代文学館さんには上記について教えていただくなどたいへんお世話になりました。なお、このあと14時から連続講座「同志・田山花袋と秋聲」の開催を控える本日の金沢はなかなかの雨。善蔵も触れているとおり、100年前の今日もまた雨の日だったそうです。 |

生誕150年記念協力展示⑳ |

| 2021.11.18 |

本日こそ秋聲忌です。おかげさまで去る14日、今年も催事としての「秋聲忌」をつつがなく執りおこなうことができました。ご参加のみなさま、お経をあげてくださった静明寺さん、共催の石川近代文学館さん、そして記念講演にご登壇くださった松本徹先生、本当にありがとうございました。秋聲忌が終わると次はお誕生日だねぇという気持ちになります。実は生誕150年記念企画展「祝賀会のこと」チラシにおける誕生五十年記念祝賀会における秋聲とのツーショット写真を元にしたイラストにもこっそり刷り込みましたとおり(探してみてください!)、花袋さんは12月13日、秋聲はその10日後の23日がお誕生日。花袋記念文学館さんにおける連携展「情熱の人

田山花袋 ―《新しく》《真面目》な文学を求めて」第3部も、秋聲誕生日までを意識して会期を組んでくださっております。 そして12月生まれといえばもうひとり…12月26日生まれの菊池寛御大でございます! 12月生まれブラザーズとして生誕150年記念協力展示に香川県は高松市の菊池寛記念館さんがご参画です! ありがとうございます! すでに終わってしまいましたが花袋記念館さんの特別展第2部タイトル「文学維新運動の第一人者」というのも菊池寛のお言葉であったそうですね。秋聲とのゆかりは同館におけるコレクション展「生誕150年記念

徳田秋聲と菊池寛」にてご確認ください。11月23日(火・祝)、祝賀会のまさにその日から(気が利いていらっしゃる…!)来年2022年1月10日(月・祝)までの会期となっております。 そして12月生まれといえばもうひとり…12月26日生まれの菊池寛御大でございます! 12月生まれブラザーズとして生誕150年記念協力展示に香川県は高松市の菊池寛記念館さんがご参画です! ありがとうございます! すでに終わってしまいましたが花袋記念館さんの特別展第2部タイトル「文学維新運動の第一人者」というのも菊池寛のお言葉であったそうですね。秋聲とのゆかりは同館におけるコレクション展「生誕150年記念

徳田秋聲と菊池寛」にてご確認ください。11月23日(火・祝)、祝賀会のまさにその日から(気が利いていらっしゃる…!)来年2022年1月10日(月・祝)までの会期となっております。当館の今回展でも寛のお名前はしっかり出てまいります。秋聲の受賞歴のくだりで菊池寛賞にまつわる資料を少しと、先日もこちらでご紹介した野間文芸賞の賞金を藤村と秋聲にあげましょうよ~と提案してくれたというくだり(その提案について寛が記した「話の屑籠」掲載の「文芸春秋」誌を展示中です)。そしてまた誕生五十年を記念して出版された島崎藤村、長谷川天溪、有島武郎、片上伸編『田山花袋 徳田秋聲誕生五十年祝賀記念 現代小説選集』(大正9年11月23日刊行)編集時におけるすったもんだを題材にして寛が制作したのが小説「入れ札」であるというのもまた有名なお話で、同作を収録する作品集『道理』初版をあわせて展示しています。 なにせ寛は秋聲の生涯にとってなくてはならぬ人。昭和18年11月21日、青山斎場でおこなわれた秋聲葬儀委員長は、今回展でも頻出の中村武羅夫とともに菊池寛がつとめています。 |

虚子と秋聲―俳句展の終わりに |

| 2021.11.12 |

本日、展示替え最終日。新しい企画展「祝賀会のこと」のことは追ってご紹介することとして、撤去してしまった「俳句と遺墨」展会期中に書き切れなかった高浜虚子と秋聲についてギリギリ滑り込ませてまいります。 今回の俳句展では虚子の俳句短冊2点を初公開させていただきました。「或時は布団のおごり好もしき」「移されて淋しき藤の咲きにけり」。いずれも、明治末期しばし小説に傾倒していた虚子が久々に俳壇に復帰した大正初期の作品ということで、明治末期…小説…虚子…とここに秋聲を加えれば「新世帯」の完成ですね! 虚子が「国民新聞」文化部長に就任した際、その依頼により同紙に連載されたのが秋聲の自然主義の出発点とも言われる「新世帯」(明治41年)であったのです(初版本が花袋記念文学館さんに出張中!) 今回の俳句展では虚子の俳句短冊2点を初公開させていただきました。「或時は布団のおごり好もしき」「移されて淋しき藤の咲きにけり」。いずれも、明治末期しばし小説に傾倒していた虚子が久々に俳壇に復帰した大正初期の作品ということで、明治末期…小説…虚子…とここに秋聲を加えれば「新世帯」の完成ですね! 虚子が「国民新聞」文化部長に就任した際、その依頼により同紙に連載されたのが秋聲の自然主義の出発点とも言われる「新世帯」(明治41年)であったのです(初版本が花袋記念文学館さんに出張中!)ちょうどこの頃、雑誌「趣味」明治43年1月号で「文芸家相互評」という企画があり、たとえば白鳥と荷風、藤村と花袋、霜川と未明らが互いの印象を書き合うといったなか、秋聲とペアを組んだ(組まされた?)のは虚子でした。秋聲は虚子について振られ「そいつは大いに困ったな」とこぼしながら(談話なのですね)「兎に角氏の作を見ると、物を観(み)ものを描くに当つて、物其の儘の姿が顕れて居て、別の作者の主観を持つて特殊の色彩(いろどり)を着けたと云ふ処がない。所謂(いわゆる)色眼鏡をかけて物を観且つ描いたと云ふ風な処が殆んど全く無いと云つて可(い)い」、とはいえ描かれたものは「立体的」と、単に「写生派の作家以上」の「異彩」を放った存在であると高く評価しています。また虚子のタイプとして「何の作も筆を執るまで充分熟慮して、少なくとも作者自身満足する程度まで熟して来なければ、決して漫然筆を執るやうなことはしないと云ふ処が、明らかに見られる」とも。そして虚子の「俳諧師」から、今後小説方面での活躍への期待が語られてゆきます。 一方、虚子は秋聲について、「秋聲と云ふ人は自分の傑(えら)くないと云ふ事に気のついてゐる人らしい。夫故(それゆえ)に当込み気は更になく、しつとりと滋味ある作に接することが出来る。現作家の多くはそうでないやうな顔をしてゐて其実(そのじつ)衒気満腹なのが多い。秋聲氏は其中(そのうち)に立つて詐(いつわ)らず、飾らず、淋しい心持で自分の力一ぱい出来るだけの仕事をしてゐるやうに見える。」(全文)と、少しその人間性にも踏み込む内容(「滋味」がでました)。 実は今回、俳句展を開催するにあたり、虚子記念文学館さんにたいへん親切にしていただきました。おかげさまで無事に閉幕となりました。その節は本当にありがとうございました! |

「偉い友達 芥川龍之介」展 |

| 2021.11.5 |

昨日、野間文芸賞の発表がありました。第74回野間文芸賞はリービ英雄氏の「天路」に授与されたそう。今年で74回目ということはその第1回はざっくり1940年代にまで遡ります。昭和16年、先年に死去した講談社社長・野間清治の遺志を受け創設された賞で、第1回受賞者は野間もその作品を愛読し常々支援していたという劇作家の真山青果。選考委員は島崎藤村、菊池寛、武者小路実篤、そして秋聲! 気づけばわりとどこにでも(かつ、主要なところに)いる秋聲! 翌年の第2回は該当者なく、菊池寛のはからいにより文学賞の中でも超高額で知られた賞金一万円を長きにわたる文壇の功労者である藤村と秋聲にあげましょう~となったというエピソードについても次回企画展「祝賀会のこと」でご紹介する予定です(※詳しくは昨年9月9日記事「宿老たちの友情」参照)。その関連資料として、野間奉公会から秋聲に上記を連絡する長いお手紙(たぶんケースに入りきらないので全文はパネルにて)と賞金が入っていたと思われるのし袋、そして表彰状を初公開。思えば現在も続く菊池寛賞の始まりにも、野間文芸賞の始まりにも秋聲は深くかかわっているのでした。 また野間清治といえば、前回展「秋聲の家」の際にその著書『私の半生』を展示しておりました。何故なら書斎にいる秋聲の写真の手元に同書が写っているため。秋聲旧蔵書そのものではありませんが、当館蔵の同じ本で、その下に積まれているのは『芥川龍之介読本』(昭和11年、三笠書房)にみえますね。これも展示したほか(現在は再現書斎机のうえに同じように積んでいます)、室生犀星記念館さんの企画展「偉い友達 芥川龍之介」に出品されているのを先日確認いたしました。というのもこの編纂にあたったのが他でもない犀星さんで、今は亡き親友の本を編むにあたり、口絵・巻頭語・巻末「芥川龍之介氏を憶ふ」にいたる随所から犀星さんの息づかいが聞こえるようなつくりになっています。 また野間清治といえば、前回展「秋聲の家」の際にその著書『私の半生』を展示しておりました。何故なら書斎にいる秋聲の写真の手元に同書が写っているため。秋聲旧蔵書そのものではありませんが、当館蔵の同じ本で、その下に積まれているのは『芥川龍之介読本』(昭和11年、三笠書房)にみえますね。これも展示したほか(現在は再現書斎机のうえに同じように積んでいます)、室生犀星記念館さんの企画展「偉い友達 芥川龍之介」に出品されているのを先日確認いたしました。というのもこの編纂にあたったのが他でもない犀星さんで、今は亡き親友の本を編むにあたり、口絵・巻頭語・巻末「芥川龍之介氏を憶ふ」にいたる随所から犀星さんの息づかいが聞こえるようなつくりになっています。たいへん失礼なことながらとにもかくにも1階の特集コーナー「徳田秋聲生誕150年記念展示」を見に行かなくっちゃ! と遅ればせながら駆け込んだわけですが(ありがとうございました! 展示中の秋聲文学碑文の下書き原稿で欄外に何度も練習されているのは「新世帯」の「帯」の字ですね…!)それももちろんのこと2階の芥川展の資料の豪華さと犀星さんとの友情のさまにあてられ、犀星さんとぶつかったり楽しげにやりとりをしているさまを知れば知るほど最終的にぐっとなって、フゥーーーーーと同館を出た瞬間、深く息をつくことととなりました。こちらの展示、なんと当館と同じあさって7日(日)までです。 |

生誕150年記念協力展示⑲(というより連携展) |

| 2021.11.4 |

満を持してご紹介申し上げます。生誕150年のもうひとりの主役・秋聲と同い年の田山花袋を顕彰される田山花袋記念文学館さんにおける特別展です! といいながらこちらの生誕150年記念特別展「情熱の人 田山花袋 ―《新しく》《真面目》な文学を求めて」は7月からすでに始まっていらっしゃるのでした。早くご紹介しなければしなければ、と思いながらタイミングを逃しに逃して時すでに11月…花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会の月まで食い込んできてしまいました。まことに申し訳ございません…! 展示は3部構成になっており、すでに終わってしまった第1部「録弥から〝花袋〟へ―小説家への道のり」、現在開催中の第2部「花袋、『文学維新運動の第一人者』となる」が7日の日曜日まで、そして来たる第3部「峠を越えて―大正期の文壇と花袋―」のキーパーソンこそわれらが徳田秋聲でございます。 この第3部でもって、ご存じ大正9年、共同で開催された花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会についても紹介されるわけですが、今回この祝賀会における記念品のひとつ、国民新聞社から贈られた平福百穂画による末広一対があっちでもこっちでも公開されます! あっち=花袋館さん、こっち=秋聲館。当館でも7日に現在の俳句展を終了し、花袋館さんの第3部と同じ13日(土)より新企画展「祝賀会のこと」を開催するなかで、花袋と秋聲お揃いで持っている末広一対を両館同時公開しようという試みです。実はデザインが異なりまして、当館におきましては本邦初公開。これだけでなく、大阪朝日新聞社からもらった書斎の違い棚も花袋さんとお揃いですし、便宜的に協力展の枠に入れさせていただきましたが、両館におけるとてもゆるいしばりの連携展となっております。そのほか花袋館さんでは秋聲に宛てられた徳田家蔵の花袋筆書簡が一挙公開されようかと存じますので(向こうさまに集合しているので逆に当館にはナイのです)花袋館では秋聲エキスが、秋聲館では花袋さんエキスが存分に摂取していただけ…存分…いえ当館は狭いので、向こうさまに比べるとだいぶん薄味かも…しょ、書斎の書幅を花袋さんの自筆にかけかえました! この第3部でもって、ご存じ大正9年、共同で開催された花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会についても紹介されるわけですが、今回この祝賀会における記念品のひとつ、国民新聞社から贈られた平福百穂画による末広一対があっちでもこっちでも公開されます! あっち=花袋館さん、こっち=秋聲館。当館でも7日に現在の俳句展を終了し、花袋館さんの第3部と同じ13日(土)より新企画展「祝賀会のこと」を開催するなかで、花袋と秋聲お揃いで持っている末広一対を両館同時公開しようという試みです。実はデザインが異なりまして、当館におきましては本邦初公開。これだけでなく、大阪朝日新聞社からもらった書斎の違い棚も花袋さんとお揃いですし、便宜的に協力展の枠に入れさせていただきましたが、両館におけるとてもゆるいしばりの連携展となっております。そのほか花袋館さんでは秋聲に宛てられた徳田家蔵の花袋筆書簡が一挙公開されようかと存じますので(向こうさまに集合しているので逆に当館にはナイのです)花袋館では秋聲エキスが、秋聲館では花袋さんエキスが存分に摂取していただけ…存分…いえ当館は狭いので、向こうさまに比べるとだいぶん薄味かも…しょ、書斎の書幅を花袋さんの自筆にかけかえました!また11月23日(火・祝)には当館でもって花袋講座があり(会場は金沢ふるさと偉人館さん)、同時に両館でもって来館者プレゼントがあり、そして12月4日(土)には花袋館さんでもって当館初代学芸員・現東海大学教授の大木志門先生による秋聲講座の開催がございます。えぇ、花袋と秋聲、とても入り乱れて現場も混乱しております。 |

朗読劇「赤い花」紙チケット販売開始のお知らせ |

| 2021.11.2 |

先月発売いたしました12月の朗読劇「赤い花」チケットにつきまして、このコロナ禍において最悪興行中止になった場合の払い戻し処理等々を考え「チケットぴあ」のみの販売とさせていただいていたのですが、なかなかオンラインでのご購入に不慣れとお見受けするみなさまよりたびたびお問合せを賜り、このたび遅ればせながら記念館受付でも紙チケットの販売に踏み切ることにいたしました。すでにオンラインでご購入くださったみなさま、またコンビニエンスストアへお出かけくださったみなさま、手数料・ご足労の件、心よりお詫びを申し上げます。シミュレーションが行き届かず、本当に本当に申し訳ございません。記念館で売ってくれたら行けるのに…というお声をどうしても無視することができず、とにかくたくさんの皆様にご覧いただきたい、とその一心でもって確実に払い戻しの出来る方法など内部で検討を重ねまして、明日3日(水・祝)よりお取り扱いを開始いたします。なお、またも消極的なことで恐縮ながら、こちらの紙チケットは記念館までお越しいただける方のみの販売とさせていただき、ご郵送および当日までのお取り置き等には対応いたしかねますので何卒ご容赦ください。販売数次第で、会場における当日券は出せそうな気がしております。また様子を見ながら、適宜ご案内を申し上げます。 月末の夜間開館日の館内では、午前中はZOOMを使ったご出演者さまの読み合わせ、午後はプログラム原稿の作成、夜にはひたすらハンコを押すマンと化しておりました(複製防止の)。いかんせん初めての規模のイベントで、何もかも手探りにつき段取りがわるく、各所に多大なるご迷惑をおかけしております。申し訳なく存じております。 月末の夜間開館日の館内では、午前中はZOOMを使ったご出演者さまの読み合わせ、午後はプログラム原稿の作成、夜にはひたすらハンコを押すマンと化しておりました(複製防止の)。いかんせん初めての規模のイベントで、何もかも手探りにつき段取りがわるく、各所に多大なるご迷惑をおかけしております。申し訳なく存じております。しかしながら回を重ねるにつれ、だんだんと当日の舞台の様子が想像できるようになり、12月23日、秋聲150歳のお誕生日をたくさんの方とお祝いできることが今から楽しみで仕方がありません。繰り返しお声がけをしながら、おひとりでも多くの方にご来場いただけるよう、今後とも記念館職員一同がんばってまいります。 ちなみに次回企画展「祝賀会のこと」では、原作である長篇小説「赤い花」の秋聲自筆原稿も展示予定です。長いお話のうち原稿はほんの一部だけしか残っていないのですが、この作品は旧友・桐生悠々の斡旋により彼のいた「信濃毎日新聞」に連載されたきり単行本になっておりませんので、今読めるとすれば信毎初出紙か、8枚だけ残された自筆原稿か、八木書店版『徳田秋聲全集』第39巻でだけ…なんともレアな作品なのです。 |

生誕150年記念協力展示⑱ |

| 2021.10.30 |

| 今日明日は金沢マラソン開催にあわせ夜8時まで開館延長をいたします。マラソン当日である明日31日(日)は市内に交通規制が敷かれますので、お出かけの際はご注意ください。早いもので気がつけばもう月末。臨時休館により会期の短くなってしまった「俳句と遺墨」展も残すところ一週間となりました。と、名残を惜しんでいる間に、また新たに生誕150年協力展示に与してくださる施設さまが増えました! 当館が展示替え休館に入っても! 他館さまがカバーしてくださる…! というわけで、今回ご紹介するのは金沢海みらい図書館さんです! 玉川さん、泉野さんと並び、これで金沢市立の図書館全館がご協力くださった形となりました。〝金沢〟の三文豪の名に偽りなし、お忙しいなかありがとうございます!(なお、石川県立図書館さんは施設移転のため今月末でご休館です。当館ももちろんのこと、いつも調べ物で同館のお世話になっている各所から悲鳴があがっています) 立派な生誕150年記念パネルのほか、おすすめの秋聲作品にポップなど付していただいておりますので、海みらい図書館さんへ行かれた際にはぜひ覗いてみてください。  また、折よく〝金沢の三文豪〟をテーマにした朗読会のご案内も届きました。シニア演劇集団Agクルーさんによる「読みあわせの会」。11月6日(土)・7日(日)に市民芸術村にて、某K花さんの「紅玉」、犀星さんの「大槻伝蔵」、そして秋聲の「余震の一夜」が披露されます。本作はその名のとおり、大正12年、関東大震災後の混乱を描く短篇小説。震災当日、たまたま金沢に単身帰省していた秋聲がその当時の体験を綴った「不安のなかに」に続き、ようやく東京の自宅に帰り着いた後のお話です。各地で地震の報の相次ぐ今、また違った響き方をするのではないでしょうか。発表は「改造」大正13年1月号で、同誌目次に「古い家と人」という名で掲載されているところから、前回展「秋聲の家」でその初出誌を展示しておりました。〈地震をおそれる私は、二階屋が嫌ひであつた〉そうですし、さらにその家を日陰にしてしまった隣の三階建ての下宿(おそらく公盛館)は〈(※管理人や住人でなく)建物其物が咀(のろ)はし〉かったそうです(本文より)。本公演のチケットはAgクルーさんのFacebookからお求めください。この公演とともに「秋は金沢三文豪」スタンプラリーも終了、犀星館さんの「偉い友達 芥川龍之介」展も終了です! また、折よく〝金沢の三文豪〟をテーマにした朗読会のご案内も届きました。シニア演劇集団Agクルーさんによる「読みあわせの会」。11月6日(土)・7日(日)に市民芸術村にて、某K花さんの「紅玉」、犀星さんの「大槻伝蔵」、そして秋聲の「余震の一夜」が披露されます。本作はその名のとおり、大正12年、関東大震災後の混乱を描く短篇小説。震災当日、たまたま金沢に単身帰省していた秋聲がその当時の体験を綴った「不安のなかに」に続き、ようやく東京の自宅に帰り着いた後のお話です。各地で地震の報の相次ぐ今、また違った響き方をするのではないでしょうか。発表は「改造」大正13年1月号で、同誌目次に「古い家と人」という名で掲載されているところから、前回展「秋聲の家」でその初出誌を展示しておりました。〈地震をおそれる私は、二階屋が嫌ひであつた〉そうですし、さらにその家を日陰にしてしまった隣の三階建ての下宿(おそらく公盛館)は〈(※管理人や住人でなく)建物其物が咀(のろ)はし〉かったそうです(本文より)。本公演のチケットはAgクルーさんのFacebookからお求めください。この公演とともに「秋は金沢三文豪」スタンプラリーも終了、犀星館さんの「偉い友達 芥川龍之介」展も終了です! |

| まるで嵐 |

| 2021.10.25 |

22日、MROラジオさんの生中継で宣伝させていただきましたアレもコレも、この週末にバァッとやってきて、バァッと去ってゆきました。まるで嵐のようでした。そうそうラジオクルーさん、普段使いなら白、仕事使いなら黒、か…とさんざん悩んで生誕150年記念トートバッグをお買い上げくださいましてありがとうございました。そして23日、24日にご来館くださったたくさんのお客さまにも心よりお礼を申し上げます。 23日には、生誕150年スペシャルを冠し作家・北村薫先生のトークイベントを金沢21世紀美術館シアター21で開催いたしました。北村先生と当館とのご縁はこれまでにも折々にご紹介してまいりましたが、今回はそれらの背景について改めてご本人の口からお聞かせいただけるのみならず、5割? 6割? 専ら秋聲の話題で進行するという主催者としても驚きの秋聲率! その場に求められている話をこそ、何かを聴きたくて僕を呼んだんでしょう? というのが北村先生のお心で、生誕150年スペシャルにふさわしい、楽しくも今後の秋聲文学の未来にかかわる貴重なお話をたくさん頂戴いたしました。この成果はきっと、何かの形で…。 23日には、生誕150年スペシャルを冠し作家・北村薫先生のトークイベントを金沢21世紀美術館シアター21で開催いたしました。北村先生と当館とのご縁はこれまでにも折々にご紹介してまいりましたが、今回はそれらの背景について改めてご本人の口からお聞かせいただけるのみならず、5割? 6割? 専ら秋聲の話題で進行するという主催者としても驚きの秋聲率! その場に求められている話をこそ、何かを聴きたくて僕を呼んだんでしょう? というのが北村先生のお心で、生誕150年スペシャルにふさわしい、楽しくも今後の秋聲文学の未来にかかわる貴重なお話をたくさん頂戴いたしました。この成果はきっと、何かの形で…。そして翌日は「文豪とアルケミスト×OEK 金澤演奏會」。当館も物販にお邪魔いたしまして、秋声役の声優・渡辺拓海さんが舞台でご朗読くださった講談社文芸文庫『あらくれ』をしこたま積んでお待ちしておりましたら、結果なんと39冊も売れました! 秋聲作品が! 1日に39冊も売れた日! ご購入ありがとうございました。それもこれもこのコンサートと渡辺さんのおかげさま…(渡辺さんのあのお声で聴くとよりドキドキする一場面でしたね…! アーカイブが27日まで見られるそうです) 間もなく岩波文庫さんからも『あらくれ』が新刊で出ますので、ぜひこの150年の記念としてお買い求めください。そして、秋聲館さん150年でお忙しいでしょうから、と物販の手続きのすべてを引き受けてくださった犀星記念館さんにもこの場を借りて厚くお礼を申し上げます。もともとの楽曲のよさとOEKさんのことですから当日のご演奏が圧巻であったことは言うまでもなく、本番前に館にわざわざご挨拶に来てくださった作曲家・坂本英城さんをはじめとするノイジークロークのみなさまのお心配りにも感激いたしましたし、犀星役の逢坂良太さんのご朗読、さらに司会っぷりがすばらしかったです。なんでしょう、あのあたたかみと安心感…(そして渡辺さんに秋声くんの役作りについて振ってくださってありがとうございます!)。 さて、残すところは秋聲忌、花袋さんの連続講座、展示替えに朗読劇「赤い花」…嵐のあとに赤い花が咲きますように…! |

| 朗読劇「赤い花」ができるまで④ |

| 2021.10.22 |

朗読、ダンスのみならず、朗読劇「赤い花」では金沢の誇るオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)から9名のみなさまにご出演をいただきます。なんと豪華! 数年前からナイトミュージアムの一環で館でデュオ演奏をご披露いただくという好機にめぐまれ、その企画担当者さまにお願いをして顔を繋いでいただいての「赤い花」。まさか、当館の企画でかのOEKさまに生演奏していただけるだなどとは夢にも思っておりませんでした。が、思い切って距離を縮めてみればみなさまいい方…! 決してとって食われたりはいたしませんで(※イメージです。すみません。雲の上の方々でしたので…!)、ご担当者さまには超ご多忙のなか何度もお打ち合わせの席をつくっていただき、こちらのああしたい、こうしたい、をじっくりと聞いていただいたうえ、良い舞台にしましょうね! と快くそのお力をお貸しくださることになったのです。そして現在、演奏予定曲の編曲をお願いしているところ…まだまだこれからが本番ではありますが、その節は本当にありがとうございました。またそこから繋がった5月の「風と緑の楽都音楽祭2021」でも秋聲コンサートをどうもありがとうございました。あさっての文アルさんコンサートにかかわるアレコレでも親切にしていただきありがとうございます。 朗読、ダンスのみならず、朗読劇「赤い花」では金沢の誇るオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)から9名のみなさまにご出演をいただきます。なんと豪華! 数年前からナイトミュージアムの一環で館でデュオ演奏をご披露いただくという好機にめぐまれ、その企画担当者さまにお願いをして顔を繋いでいただいての「赤い花」。まさか、当館の企画でかのOEKさまに生演奏していただけるだなどとは夢にも思っておりませんでした。が、思い切って距離を縮めてみればみなさまいい方…! 決してとって食われたりはいたしませんで(※イメージです。すみません。雲の上の方々でしたので…!)、ご担当者さまには超ご多忙のなか何度もお打ち合わせの席をつくっていただき、こちらのああしたい、こうしたい、をじっくりと聞いていただいたうえ、良い舞台にしましょうね! と快くそのお力をお貸しくださることになったのです。そして現在、演奏予定曲の編曲をお願いしているところ…まだまだこれからが本番ではありますが、その節は本当にありがとうございました。またそこから繋がった5月の「風と緑の楽都音楽祭2021」でも秋聲コンサートをどうもありがとうございました。あさっての文アルさんコンサートにかかわるアレコレでも親切にしていただきありがとうございます。さらにご縁はどんどん繋がり、今回設営・操作・監督と舞台にかかわるすべてをご担当くださる金沢舞台さん、ヘアメイクに携わってくださる角谷美由紀さん、と気がつけば、「赤い花」はビッグプロジェクトになっておりました。当然このような大きな舞台を職員6名のちいさな記念館の力だけで運営しきれるはずもなく、その主催は「秋聲生誕150年記念事業実行委員会」ってなにそれ実在する団体…? いまだ、4年前の夢の中にいるようです。 あの日、ご来館くださったお客さまと「ぜひ秋聲フェスティバルをいつか開催いたしましょう!」「となれば黴フェスですね!!」と盛り上がったものですが、蓋を開ければ「黴フェス」ならぬ「赤い花」フェスになりました(豆皿も中村記念美術館さんご提供のコラボ菓子も現状、草花しばり…)。『黴』ももちろん名作には違いありませんが、それだけでない、秋聲のモダンで華やかな一面をお届けしたいと思います。ご来場のみなさまは、ぜひ当日、胸に赤い花を挿してお出かけください。 |

| 朗読劇「赤い花」ができるまで③ |

| 2021.10.21 |

昨日、例月のMROラジオ「あさダッシュ!」さんでも熱弁をふるってまいりましたとおり(宣伝させていただきありがとうございます!)、来る12月23日、秋聲生誕日に開催予定の朗読劇「赤い花」の会場は金沢市文化ホールです。あのステンドグラスで有名な尾山神社の近くと言えばわかりよいでしょうか。会場の収容人数は約800名…! え~記念館主催イベントでは20人集めるのにもヒィヒィ言ってる~!(「秋聲忌」定員20名受付中…あと数席ございます) ちょっと大きく出すぎた感もありながら、生誕150年ですから! と、気を確かにも持つよう日々言い聞かせている記念館です。 今年はまだコロナの影響も色濃いですので、いったん会場キャパの半数400名という想定にしておりますが、それでもかなり規格外…ぜひお誘いあわせの上ご参加をいただけましたら幸いです。なお予算の都合上、オンライン配信の予定はございません。ご遠方のみなさまには心よりお詫びを申し上げます。 今年はまだコロナの影響も色濃いですので、いったん会場キャパの半数400名という想定にしておりますが、それでもかなり規格外…ぜひお誘いあわせの上ご参加をいただけましたら幸いです。なお予算の都合上、オンライン配信の予定はございません。ご遠方のみなさまには心よりお詫びを申し上げます。また、出演は9月25日付の①の記事でご紹介いたしました朗読者のほか、なんとダンサーさんもいらっしゃいます。原作となる長篇小説「赤い花」がダンスホールのナンバーワン・ダンサーであるヒロイン米子の半生を描く作品であるため、その舞台の雰囲気をさらに盛り上げるため実際にダンサーさんにもご出ましいただこう! といった趣向により。もともとは、平成29年に開催した「踊る文豪~秋聲とダンス!」展の際、秋聲のダンスの師匠である玉置眞吉監修によるダンスのステップ図を展示したことからこの構想は始まりました。これをご覧になったお客さまからせっかくだからダンスのステップが見られるイベントを企画しては?? とご提案いただき、お知り合いのダンスの先生までご紹介いただき、市内のダンススクールロイヤルさんをひょっこりお尋ねしたのです。すぐすぐには無理ですが、きっと生誕150年のおりに…! とのお約束だけを残してあれから4年…ようやく念願かなってダンスを取り入れた今回の企画に漕ぎ着けたというわけです。そしてダンススクールロイヤルさんにご紹介いただいたのが全国にその実力を知られ、国内外で受賞歴多数の中嶋秀樹・中嶋美喜ペア。今回の舞台では米子が所属するダンスホールの場面でワルツのステップをご披露いただく予定です。 |

舞台「文豪とアルケミスト 捻クレ者ノ独唱(アリア)」 |

| 2021.10.15 |

昨日今日と怒濤の二日間でございました。昨日は東京の徳田家に次回企画展資料の借用に出かけており、まさかの道路事情で目的の新幹線に乗り遅れてギャーーーとなりながら名誉館長をはじめ関係各所のみなさまの優しさに生かされ(写真は徳田家書斎に着いた秋聲豆皿→)、東京滞在賞味3時間、帰り際にいま日本中で噂の小早川秋聲氏(@東京ステーションギャラリー)の前をペコリと一礼しつつ通り過ぎ(すみません、資料運搬中だったものですから)新幹線に乗ってようやくホッと一息ついてTwitterをぽちぽち遡って見ておりましたら、ご存じ秋聲がキャラクターとなって登場する「文豪とアルケミスト」さん舞台版第4弾にいよいよ秋声くんのご登場…えっ、となって、えっ? となってからのいったんスッとスマホを置き、翌日のりんご配りのことを考えました。アァ…シールに生誕150年って入れられたらよかったな…つくる余裕がなかったな…そうそう、舞台「赤い花」チケットの発売日でした明日…祝皿も発売か…10時と17時、間違えないようにしなくっちゃ…あれっ映画「縮図」も最終回…? フフ、明日は盛りだくさんだね…ウン盛りだくさんだ…と言っているのに、もう器からこぼれそうなのにまだニコニコ盛ろうとしてくるまんぷく食堂の気のいいご亭主みたいな方が急に横から現れ食欲の秋だよねーとかなんとか言いながらどんどん超高級な秋の味覚をよそってくるので(蓋! 蓋をください!)と8号車の真ん中で叫びました。キャパオーバーです。降る紅葉の真ん中にしゃがんでいらっしゃるあの青い御方はどなたですか?? どうも初めましてですね、初めまして!!! 昨日今日と怒濤の二日間でございました。昨日は東京の徳田家に次回企画展資料の借用に出かけており、まさかの道路事情で目的の新幹線に乗り遅れてギャーーーとなりながら名誉館長をはじめ関係各所のみなさまの優しさに生かされ(写真は徳田家書斎に着いた秋聲豆皿→)、東京滞在賞味3時間、帰り際にいま日本中で噂の小早川秋聲氏(@東京ステーションギャラリー)の前をペコリと一礼しつつ通り過ぎ(すみません、資料運搬中だったものですから)新幹線に乗ってようやくホッと一息ついてTwitterをぽちぽち遡って見ておりましたら、ご存じ秋聲がキャラクターとなって登場する「文豪とアルケミスト」さん舞台版第4弾にいよいよ秋声くんのご登場…えっ、となって、えっ? となってからのいったんスッとスマホを置き、翌日のりんご配りのことを考えました。アァ…シールに生誕150年って入れられたらよかったな…つくる余裕がなかったな…そうそう、舞台「赤い花」チケットの発売日でした明日…祝皿も発売か…10時と17時、間違えないようにしなくっちゃ…あれっ映画「縮図」も最終回…? フフ、明日は盛りだくさんだね…ウン盛りだくさんだ…と言っているのに、もう器からこぼれそうなのにまだニコニコ盛ろうとしてくるまんぷく食堂の気のいいご亭主みたいな方が急に横から現れ食欲の秋だよねーとかなんとか言いながらどんどん超高級な秋の味覚をよそってくるので(蓋! 蓋をください!)と8号車の真ん中で叫びました。キャパオーバーです。降る紅葉の真ん中にしゃがんでいらっしゃるあの青い御方はどなたですか?? どうも初めましてですね、初めまして!!!そういったわけで、とうとう秋声くんが舞台にお出になるそうですね。おめでとうございます。昨日はたくさんの方が当館におめでとうとあたたかいお言葉をかけてくださいましたが、その実「秋声くん」にとって何者でもない当館ですのでそのおめでとうはそっくりそのまま秋声くんと全国の秋声くんファンのみなさまにお返ししたいと思います。舞台へのご出演、おめでとうございます。 そしてこののちは大事な舞台のお邪魔にならぬよう、そっと静かに見守らせていただければと思います。大きな会場におけるいろいろな催しを見るにつけ、アァ秋聲にも満員の客席から降りしきる拍手の音を聞かせてあげたい、と、手前勝手なそんな思いでこれまでさまざまに企画してまいりました。力不足でそううまくはいかないことばかりでしたが、その思いの延長にあるのが今年の朗読劇「赤い花」です。同じステージ、そして同じ人物ではないにせよ、秋聲と同じ名をもつ秋声くんが彼自身の輝ける場所で愛と喜びをもって迎えられ、そして大きな拍手と声援を浴びるのだとすれば、それはきっとその先にいるやはりどこか捻くれ者の秋聲の耳にも届くのだろうと思っています。 |

「秋便り」 |

| 2021.10.9 |

ハイ、今週のお菓子はりんごです! 先週同様、この土日も中村記念美術館さんにて「生菓子の日」が開催され、生誕150年を記念いたしまして先週と異なる秋聲モチーフのお菓子が登場! 前回の柿に引き続き、まるで徳田果樹園のようになってまいりましたが、秋聲は秋の果物が好き! ましてりんごといえば秋聲に因んで名付けられた石川県産ブランドりんごの「秋星」が燦然と輝くこの季節ですから柿を見ても秋聲、りんごを見ても秋聲、秋の果物は秋聲総どりで間違いありません。なお、りんごについては好きと言ったりきらいと言ったりいつもながらの一筋縄ではいかぬモニョモニョの秋聲ながら、金沢のお菓子に関してはことあるごとに賞讃しており、「菓子は好きだ。私の郷里金沢にはなかなかいい菓子がある。(中略)夏は夏の菓子、春は春の菓子、といふ風に、季節々々に菓子が変つて、冬には秋の菓子はないといふやうな、菓子には非常に贅つたところだ。」そしてまた、「菓子をたべたあとなどに、煎茶とか抹茶とかを飲むのはいいものだ。」とのこと(「現代十作家の生活振り」大正14年)。11月に入ればまた違ったお菓子をお抹茶とともに提供…という今回の企画にぴったりのお一言をいただきました。実は本日こそ「秋星」初出荷の日。そんなギリギリの時期に吉はしさんがとてもがんばってご手配くださいました。季節のものを、何より秋聲にちなんだものでなくては、という職人魂をひしひしと感じた今回のお菓子「秋便り」には中に秋星のシャリシャリ果肉も入ってございました。果実の方はこれから本格的に市中に出回りますのでお近くのお店でお買い求めいただけるかと存じます。「秋便り」は明日10日もご提供いただきます。 ハイ、今週のお菓子はりんごです! 先週同様、この土日も中村記念美術館さんにて「生菓子の日」が開催され、生誕150年を記念いたしまして先週と異なる秋聲モチーフのお菓子が登場! 前回の柿に引き続き、まるで徳田果樹園のようになってまいりましたが、秋聲は秋の果物が好き! ましてりんごといえば秋聲に因んで名付けられた石川県産ブランドりんごの「秋星」が燦然と輝くこの季節ですから柿を見ても秋聲、りんごを見ても秋聲、秋の果物は秋聲総どりで間違いありません。なお、りんごについては好きと言ったりきらいと言ったりいつもながらの一筋縄ではいかぬモニョモニョの秋聲ながら、金沢のお菓子に関してはことあるごとに賞讃しており、「菓子は好きだ。私の郷里金沢にはなかなかいい菓子がある。(中略)夏は夏の菓子、春は春の菓子、といふ風に、季節々々に菓子が変つて、冬には秋の菓子はないといふやうな、菓子には非常に贅つたところだ。」そしてまた、「菓子をたべたあとなどに、煎茶とか抹茶とかを飲むのはいいものだ。」とのこと(「現代十作家の生活振り」大正14年)。11月に入ればまた違ったお菓子をお抹茶とともに提供…という今回の企画にぴったりのお一言をいただきました。実は本日こそ「秋星」初出荷の日。そんなギリギリの時期に吉はしさんがとてもがんばってご手配くださいました。季節のものを、何より秋聲にちなんだものでなくては、という職人魂をひしひしと感じた今回のお菓子「秋便り」には中に秋星のシャリシャリ果肉も入ってございました。果実の方はこれから本格的に市中に出回りますのでお近くのお店でお買い求めいただけるかと存じます。「秋便り」は明日10日もご提供いただきます。ちなみに果実の方の「秋星」は、当館にて来週末の15日(金)・16日(土)のご来館者さま計50名にお配りする予定です。詳しくは150年特設サイトをご参照ください。というわけでお菓子を食べたら、やわやわりんごを狩りに行ってきます。 |

「23日」のこと |

| 2021.10.8 |

| 昨日、次回企画展「祝賀会のこと」について触れました。これが生誕150年を冠した今年度最後の展示となります。今から100年前の大正9〈1920〉年11月23日、文壇において同年生まれの田山花袋・徳田秋聲誕生50年記念祝賀会が開催(数え年)。現在、犀星記念館さんの秋聲コーナーでもご紹介くださっているとおり、ゆかりの文士たちの講演、演奏会、晩餐会など盛りだくさんで150名ほどが参加したと言われています。この10年後の昭和6〈1931〉年11月3日には、秋聲還暦祝賀会が開催されますが(こちらは満年齢)、その時すでに花袋の姿はなし…花袋はこの前年に死去しており、秋聲は当日、隣に並ぶべき人のいない寂しい心のうちを語っています。 この展示ではそれら祝賀会のほか出版記念会や秋聲を中心とする会合「二日会」「秋聲後援会」「足迹会」のこと、また秋聲の受賞歴についてなど、(花袋さんを早くに喪ったことを除き)華々しい事柄ばかりを集めてご紹介いたします。そしてこの流れを汲んでいるのが、今年12月23日に控える生誕150年記念祝賀会としての朗読劇「赤い花」! 基本的に秋聲の長編小説「赤い花」を主軸として物語は進行いたしますが、「祝賀会のこと」で紹介される史実を知っておかれるとよりスッとストーリーが入ってくる仕掛けになっておりますので、ハッハ~ン秋聲ってばこんな祝賀会を折々に開いてもらっていたんだね~という前提のもとご覧いただけましたら幸いです。こちらの入場券も祝皿発売と同日15日の午前10時から「チケットぴあ」での発売となります。 と、俯瞰してみると9月23日に150年特設サイト公開、10月23日には北村薫氏スペシャルトークイベント、11月23日(火・祝)は連続講座「花袋と秋聲」、12月23日に「赤い花」…と奇しくも23日しばりでお送りしております記念のもろもろ。中でも11月23日にはもうひとつ、群馬県は館林市の田山花袋記念文学館さんと当館の両館共同で来館者プレゼント企画がございます! この日、祝賀会当日のふたりの有名  なツーショット写真をもとにしたオリジナル缶バッジを、両館の来館者先着75名さまずつ(計150名)に贈呈いたします。詳しくは特設サイトよりご確認ください。 なツーショット写真をもとにしたオリジナル缶バッジを、両館の来館者先着75名さまずつ(計150名)に贈呈いたします。詳しくは特設サイトよりご確認ください。また、現在「協力展示」をご開催くださっているこおりやま文学の森資料館さんの企画展チラシを拝見しておりましたらこの日は久米正雄氏のお誕生日ということで、同館でもプレゼント企画がございました(クリックでPDF、裏面にご記載→)。久米氏…ほかでもない50年記念祝賀会の司会をつとめてくだすったお方! 今年生誕130年、おめでとうございます! |

「秋聲祝皿」発売情報更新 |

| 2021.10.7 |

金沢市立中村記念美術館さんで提供がはじまりました秋聲モチーフの和菓子の件、先日新聞に大きくご掲載いただきまして、そのお尻のほうにしれっと書き込まれておりましたように、あわせて生誕150年記念グッズのうち金彩入バージョン「秋聲祝皿」のご注文受付日が決定いたしました! 10月15日(金)17時~、生誕150年記念事業特設サイトからご制作元である三栄工業さんのサイトにリンクする形でご注文ページにお進みいただけます。 金彩なしの「秋聲豆皿」は個数制限もなしで記念館でいつでもお買い求めいただける一方(逆に通販はなしです)、「秋聲祝皿」のほうは限定150個という多いのか少ないのかちょっとはかりかねる個数限定のお品ですので、ご興味おありの方はお早めにご注文ください。こちらも吉はしさんにお願いして特別につくっていただいた少しお日持ちのするお菓子、その名も「秋聲」と、同じくご近所・東山の天野茶店さんの棒茶がセットでついてまいります。昨年開催された金沢21世紀工芸祭さんご考案による「オンライン茶会」のシステムがとても画期的ですばらしかったものですからそれをそのままパク…オマージュを捧げつつ、今回は決まった時間にお茶会こそ開催いたしませんけれども、このお品がみなさまのお手元に届くであろう11月20日~23日という日程のほうにひそかに意味を込めました。11月23日といいましたら、今から100年前の花袋と秋聲ふたりの誕生50年記念祝賀会の日! うまいことに祝日のうえ、大正9年のこの日も令和3年のその日も同じ火曜日でした。このようなご時世ですからさァみなさんご一緒に! というわけにはまいりませんが、それぞれのご環境でもって、美味しい金沢のお菓子とお茶、そしてこの美しい祝皿でふたりをお祝いしていただけましたら幸いです。いや、まったくもって新しい形!(改めまして21世紀工芸祭さんと三栄工業さん、ご協力ありがとうございます) 金彩なしの「秋聲豆皿」は個数制限もなしで記念館でいつでもお買い求めいただける一方(逆に通販はなしです)、「秋聲祝皿」のほうは限定150個という多いのか少ないのかちょっとはかりかねる個数限定のお品ですので、ご興味おありの方はお早めにご注文ください。こちらも吉はしさんにお願いして特別につくっていただいた少しお日持ちのするお菓子、その名も「秋聲」と、同じくご近所・東山の天野茶店さんの棒茶がセットでついてまいります。昨年開催された金沢21世紀工芸祭さんご考案による「オンライン茶会」のシステムがとても画期的ですばらしかったものですからそれをそのままパク…オマージュを捧げつつ、今回は決まった時間にお茶会こそ開催いたしませんけれども、このお品がみなさまのお手元に届くであろう11月20日~23日という日程のほうにひそかに意味を込めました。11月23日といいましたら、今から100年前の花袋と秋聲ふたりの誕生50年記念祝賀会の日! うまいことに祝日のうえ、大正9年のこの日も令和3年のその日も同じ火曜日でした。このようなご時世ですからさァみなさんご一緒に! というわけにはまいりませんが、それぞれのご環境でもって、美味しい金沢のお菓子とお茶、そしてこの美しい祝皿でふたりをお祝いしていただけましたら幸いです。いや、まったくもって新しい形!(改めまして21世紀工芸祭さんと三栄工業さん、ご協力ありがとうございます)なお、そんな祝賀のあれこれをご紹介するのが次回企画展「祝賀会のこと」。花袋記念文学館さんとお互いに無理のない形でゆるりとさりげなく連携しながらお届けする予定です。 |

生誕150年記念協力展示⑮ |

| 2021.10.6 |

嬉々として「もしょがきもしょがき」連呼していたあの日、東京は田端においてまたひとつありがたき展示がこの世に生まれ出でていたのでした。当館の俳句展でも秋聲が河童忌に詠んだ俳句をめぐっていろいろとご教示いただき、さらに芥川の八回忌のお写真(菊池寛とならび秋聲も写っています)もご提供いただいております田端文士村記念館さんの新企画展「愛とサヨナラの物語~芥川龍之介・田端文士たちの一期一会~」が去る2日(土)にご開幕の由! しかもその中のワンケースを秋聲資料の出品に用いてくださっている由!! ご案内が遅くなりまして申し訳ございません!!! ご存じ第1回菊池寛賞受賞作『仮装人物』に描かれる山田順子・竹久夢二がかつて田端に暮らし、そのご縁でもって秋聲にもご言及くださった次第です。河童忌以前にも田端には生前の芥川を訪ねて出かけておりますし、順子・夢二の〝愛とサヨナラ〟には不可欠な秋聲ですから、ここに出てきちゃっても何もオカシクナイオカシクナイ…。田端文士村記念館さん、お心遣いありがとうございます。ありがたく(そしてかなり強引に迫った形で)「生誕150年記念協力展示」に加えさせていただきます。あらあら同じく『仮装人物』にちろっと登場する佐多稲子に関する資料もおありですね。その他、芥川の親友・菊池寛、犀星さんご夫妻をはじめ、師・漱石(漱石と芥川の師弟関係、そして漱石の死に対する芥川のリアクションに、秋聲は自身の師・紅葉との死別を重ねていろいろ語っていたりもいたします)のお名前も見られます。毎度ご案内するたび二度見してしまうまさかの入場無料ですので、お近くの方ぜひお運びください。 また、同時開催の特別展「芥川龍之介 旧居跡地に刻まれた記憶~出土品から辿る渋沢栄一との繋がり~」では大河ドラマで話題のかの人ゆかりの資料が芥川龍之介記念館建設予定地から発掘されたというドラマティックな内容です。渋沢については実は秋聲も随筆「老年と死」(大正15年7月)でその印象を語っています。このころ実業家・大倉喜八郎の「隠退祝い」の催しが、かつて大倉や渋沢により設立された帝国劇場で開催され、秋聲もお招きにあずかったもよう。そこに渋沢の顔があり、秋聲曰く〈舞台で演説した大倉翁と渋沢翁と、いづれも九十とか八十幾歳とか云ふ、池の主のやうな怪物を見た〉とな…そのようなわけで、もし大河ドラマがこの時をまで描くなら、その会場に秋聲もいた、と想像しながらご覧ください。 また、同時開催の特別展「芥川龍之介 旧居跡地に刻まれた記憶~出土品から辿る渋沢栄一との繋がり~」では大河ドラマで話題のかの人ゆかりの資料が芥川龍之介記念館建設予定地から発掘されたというドラマティックな内容です。渋沢については実は秋聲も随筆「老年と死」(大正15年7月)でその印象を語っています。このころ実業家・大倉喜八郎の「隠退祝い」の催しが、かつて大倉や渋沢により設立された帝国劇場で開催され、秋聲もお招きにあずかったもよう。そこに渋沢の顔があり、秋聲曰く〈舞台で演説した大倉翁と渋沢翁と、いづれも九十とか八十幾歳とか云ふ、池の主のやうな怪物を見た〉とな…そのようなわけで、もし大河ドラマがこの時をまで描くなら、その会場に秋聲もいた、と想像しながらご覧ください。 |

| 「最初柿」 |

| 2021.10.2 |

| 昨日ご紹介いたしました金沢市立中村記念美術館さんにおける「生菓子の日」、本日2日より始まりましたので、さっそく潜入してまいりました! 今日明日と来週9日・10日、それから12月までの毎月第2週の土日にやってくるプレミアムデーです。2日ずつ季節によってお菓子は変わる予定で、いろいろな秋聲エピソードのなかからどんな姿で登場するのかは各月のお楽しみ。 そして今回は、アァッ!? 柿! 柿ですね! 秋ですし! 柿でした! でも、すごく青い…!(そしてかわいい) 連続講座最終回となる尾崎紅葉回サブタイトルにもありますとおり、「柿も青いうちは」はすでに当館内の合言葉といって過言ではありません。桐生悠々とともに紅葉に弟子入りをしようとしてこう一蹴されたという秋聲若かりし日のエピソードより。本来でしたら、そんな未熟なモン鴉だって突つかんわーい! と続くのですが、そこは吉はし製。こ、こらァ鴉に見つかったらえらいことに…! というやさしい甘さでたいへん美味でございました。中村記念美術館さんによりしっかり解説ペーパーもつけていただいておりますので、ここに込められたメッセージもあわ  せてお届けできようかと存じます。さらに喫茶室内にはこの呈茶イベント用に特別に製作された秋聲モチーフ角皿バージョンのご紹介ブースももうけていただき(「生菓子の日」限定と思われます)本当にいたれりつくせりです。中村記念美術館さん、ご協力ありがとうございました。12月まで何卒よろしくお願いいたします。 せてお届けできようかと存じます。さらに喫茶室内にはこの呈茶イベント用に特別に製作された秋聲モチーフ角皿バージョンのご紹介ブースももうけていただき(「生菓子の日」限定と思われます)本当にいたれりつくせりです。中村記念美術館さん、ご協力ありがとうございました。12月まで何卒よろしくお願いいたします。 当然ながらお菓子は食べたらなくなる、お茶は飲んだらなくなるものですので、右から左から超険しい顔で撮影する、喜びが顔にでないタイプの記念館一味。を現行犯で撮りおさえていた中村記念美術館一味。ウゥ…うしろのお庭の緑がとってもきれい…お茶はお熱いうちにいただきましょう。ご無礼お許しくださいませ! 当然ながらお菓子は食べたらなくなる、お茶は飲んだらなくなるものですので、右から左から超険しい顔で撮影する、喜びが顔にでないタイプの記念館一味。を現行犯で撮りおさえていた中村記念美術館一味。ウゥ…うしろのお庭の緑がとってもきれい…お茶はお熱いうちにいただきましょう。ご無礼お許しくださいませ!末雄時代にはまだ未熟な青柿であった秋聲ですが、こちらのお菓子をよくよく鑑賞すると端からほんのりと色づいてきていることがわかります。御銘は「最初柿(もしょがき)」。初日にふさわしいお名前をいただきました。秋が深まるにつれ、秋聲も生誕150年企画もここから熟してまいります。 |

朗読劇「赤い花」ができるまで②―チラシ編― |

| 2021.10.1 |

おかげさまで本日1日、当館を含む金沢市の文化施設が一斉に再開館を遂げました。朝一番からのご来館、ありがとうございました。金沢にもすこし台風の影響が及んでおり、小雨が降ったりやんだり、今晩の新内上演のうち、「生誕150年記念特別編」の〝特別編〟部分を担う茶屋街のなかの〝流し〟は難しいかもしれないな、などと思いながら久々の開館の雰囲気のなか過ごしております。 さて、本日より発売の「秋聲豆皿」。秋聲の著作の表紙を彩る草花のモチーフを集めた…とは特設サイトの紹介文にあるところですが、あれあれこちら、舞台「赤い花」チラシともふんわり雰囲気が重なっているね…? とお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。実は、先日情報解禁となりました生誕150年記念朗読劇「赤い花」のチラシ・ポスターに使わせていただいているのはこの豆皿デザインの下絵なのです。専門用語ではエスキース? スケッチ? 豆皿完成稿の完成された美、生誕150年祝賀のバチッと華やかなる雰囲気はもちろんのこと、この下絵におけるいまだ行く末を定めきれず、ふんわりと未成熟、だけれども瑞々しいこの空気感が、生誕150年記念事業のフィナーレを飾る舞台「赤い花」のテーマにも通じるのではないかしら…との判断のもと、デザイナーさんにご無理を言ってこの段階のイラストをご提供いただいたのです。おや「赤い花」なのに〝赤い花〟がないのはこれいかに? 人とはその進む道により赤い花にも白い花にもなろうというもの…(実は『赤い花』原作には「白い花」の章がございます)。その他、苺はご存じ『あらくれ』ですし、白い花代表・百合は紅葉門下生時代の作『後の恋』表紙から。そしてこれからが季節本番の柿は、当館図録表紙にも用いた秋聲愛用のティーカップのほか、若き日に紅葉先生から「柿も青いうちは鴉も突き申さず候」と言われた体験をもとにしているとかなんとか…そうそう、明日2日(土)には同じ財団仲間の金沢市立中村記念美術館さんの喫茶室において秋聲モチーフの生菓子の提供があるのですが、そのお菓子のモチーフが柿だとかなんとか…? そんな風の噂を聞きました。実際の造形はぜひ現地で、また今後の提供予定は特設サイトでご確認ください。当館で今春呈茶会を中止した無念を中村記念美術館さんがカバーしてくださった形です。そしてお菓子は当館ご近所の名店「吉はし」さん製! 生誕150年を象徴する同じ花輪をあしらった特別なお皿でご提供いただけることになっています。 さて、本日より発売の「秋聲豆皿」。秋聲の著作の表紙を彩る草花のモチーフを集めた…とは特設サイトの紹介文にあるところですが、あれあれこちら、舞台「赤い花」チラシともふんわり雰囲気が重なっているね…? とお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。実は、先日情報解禁となりました生誕150年記念朗読劇「赤い花」のチラシ・ポスターに使わせていただいているのはこの豆皿デザインの下絵なのです。専門用語ではエスキース? スケッチ? 豆皿完成稿の完成された美、生誕150年祝賀のバチッと華やかなる雰囲気はもちろんのこと、この下絵におけるいまだ行く末を定めきれず、ふんわりと未成熟、だけれども瑞々しいこの空気感が、生誕150年記念事業のフィナーレを飾る舞台「赤い花」のテーマにも通じるのではないかしら…との判断のもと、デザイナーさんにご無理を言ってこの段階のイラストをご提供いただいたのです。おや「赤い花」なのに〝赤い花〟がないのはこれいかに? 人とはその進む道により赤い花にも白い花にもなろうというもの…(実は『赤い花』原作には「白い花」の章がございます)。その他、苺はご存じ『あらくれ』ですし、白い花代表・百合は紅葉門下生時代の作『後の恋』表紙から。そしてこれからが季節本番の柿は、当館図録表紙にも用いた秋聲愛用のティーカップのほか、若き日に紅葉先生から「柿も青いうちは鴉も突き申さず候」と言われた体験をもとにしているとかなんとか…そうそう、明日2日(土)には同じ財団仲間の金沢市立中村記念美術館さんの喫茶室において秋聲モチーフの生菓子の提供があるのですが、そのお菓子のモチーフが柿だとかなんとか…? そんな風の噂を聞きました。実際の造形はぜひ現地で、また今後の提供予定は特設サイトでご確認ください。当館で今春呈茶会を中止した無念を中村記念美術館さんがカバーしてくださった形です。そしてお菓子は当館ご近所の名店「吉はし」さん製! 生誕150年を象徴する同じ花輪をあしらった特別なお皿でご提供いただけることになっています。 |

明日の準備 |

| 2021.9.30 |

27日は、金沢文芸館さんご主催による出前授業で、浅野町小学校さんに派遣されてまいりました。テーマは「金沢の三文豪」、金沢市の教育方針により4年生でもって“金沢の偉人を学ぶ”というカリキュラムが組まれております。また、先日21日・22日・24日の3日間、高砂大学校さんの三文豪講座にも出講いたしまして、イベント月間「秋は金沢三文豪」を前に三文豪三昧のこの月末。 明日10月1日よりはじまる「秋は金沢三文豪」は今年生誕150年を記念して当館がメインを張らせていただき、犀星・某K花館さんのお気遣いによりチラシも秋聲の代表作『縮図』初版の元気のでるお色味に。裏面には毎年恒例、三館をめぐって景品のブックカバーをもらおうスランプラリーのほか、当館主催の北村薫先生のトークイベント(今朝ほど満席となり受付終了いたしました)、三文豪に関連する映画上映、明日あさって犀星館さんと当館で開催予定の新内流しなど、秋の行事が盛りだくさんです。三館および金沢文芸館さん、石川近代文学館さんもこぞって再開館する明日10月1日からの開幕となります(~11月7日(日))。どうぞよろしくお願いいたします。 明日10月1日よりはじまる「秋は金沢三文豪」は今年生誕150年を記念して当館がメインを張らせていただき、犀星・某K花館さんのお気遣いによりチラシも秋聲の代表作『縮図』初版の元気のでるお色味に。裏面には毎年恒例、三館をめぐって景品のブックカバーをもらおうスランプラリーのほか、当館主催の北村薫先生のトークイベント(今朝ほど満席となり受付終了いたしました)、三文豪に関連する映画上映、明日あさって犀星館さんと当館で開催予定の新内流しなど、秋の行事が盛りだくさんです。三館および金沢文芸館さん、石川近代文学館さんもこぞって再開館する明日10月1日からの開幕となります(~11月7日(日))。どうぞよろしくお願いいたします。さて、7月末の展示替え休館からあれよあれよと丸二ヶ月ちょっとお休みいたしました当館、いよいよ明日から再開館するにあたり館内も職員もフワッフワです。中途にしていた企画展設営をようやく仕上げ、書斎のお花も書幅も掛け替え(すみません、以前10月は「生きのびて」の句幅にすると申し上げていたのですが、やはり夏の句の違和感がすごかったので「石上の水に雲あり今朝の秋」なる秋聲自筆のものにしました。お許しください)、それから康成文学館さんの協力展示への感謝を込めて川端康成制作秋聲文学碑建設記念のお湯のみをお出しし、夢二館さんの協力展示への感謝を込めて、お机のうえを夢二装幀『めぐりあひ』ほか愛子叢書シリーズ(復刻)で飾り、1日から販売予定と謳っておりました新グッズ「秋聲豆皿」をいよいよショップに陳列…というわけで「秋聲豆皿」新発売でございます!(通販なし) サンタ豆皿に引き続き、三栄工業株式会社さんによるオリジナルデザインで、植物を愛した秋聲にちなみその著作の装幀にあしらわれた草花を九谷の豆皿に大集合させた美しい逸品。お祝いにふさわしいその装いは、見ているだけでうっとりいたします。こちらは記念館現地のみでの販売となります。また追って発売予定の金彩入限定版「秋聲祝皿」というのもありますが、こちらは通販のみのお取り扱い(10月中旬~)。いずれも詳しくは生誕150年記念特設サイトをご確認ください。 |

生誕150年記念協力展示⑮⑯ |

| 2021.9.27 |

昨日ご紹介いたしました協力展示⑪~⑭の続きも実は上がっております。⑮にはいつもお世話になりすぎていていろいろ積み上がりすぎてもはやご恩返しのしようもない金沢湯涌夢二館さん。常設展示室でも秋聲のことをご紹介くださったうえ(協力展示⑧)、10月6日(水)からご開幕予定の企画展「夢二の次男・竹久不二彦の画業(前期)―「竹久家コレクション」にみるイラストレーター・画家・美術教師としての実像―」チラシにまで新たにご掲載くださったコーナー展示「秋聲と夢二―徳田秋聲著・竹久夢二装幀本を中心に―」…チラシにまで? …こんな美しいチラシにまで一枠ちょうだいして? 夢二さんの生誕150年っていつですか? 2034年ですね…へぇ13年先…心得ました…! というわけで、当館からも資料を提供させていただき、秋聲×夢二さんの関連資料コーナーを改めてもうけていただくことになりました。本当にありがとうございます。なお、夢二さんつながりでこの協力展示の切り込み隊長をつとめてくださった東京の竹久夢二美術館さんの企画展「夢二×文学『絵で詩をかいてみた』―竹久夢二の抒情画・著作・装幀―」(協力展示⑦)が昨日をもちまして会期終了。長い期間、たいへんお世話になりました。東京から金沢へ、バトンを繋いでいただような気持ちでおります。両館に報いるため、2034年、しかと心に刻んでおきます。 昨日ご紹介いたしました協力展示⑪~⑭の続きも実は上がっております。⑮にはいつもお世話になりすぎていていろいろ積み上がりすぎてもはやご恩返しのしようもない金沢湯涌夢二館さん。常設展示室でも秋聲のことをご紹介くださったうえ(協力展示⑧)、10月6日(水)からご開幕予定の企画展「夢二の次男・竹久不二彦の画業(前期)―「竹久家コレクション」にみるイラストレーター・画家・美術教師としての実像―」チラシにまで新たにご掲載くださったコーナー展示「秋聲と夢二―徳田秋聲著・竹久夢二装幀本を中心に―」…チラシにまで? …こんな美しいチラシにまで一枠ちょうだいして? 夢二さんの生誕150年っていつですか? 2034年ですね…へぇ13年先…心得ました…! というわけで、当館からも資料を提供させていただき、秋聲×夢二さんの関連資料コーナーを改めてもうけていただくことになりました。本当にありがとうございます。なお、夢二さんつながりでこの協力展示の切り込み隊長をつとめてくださった東京の竹久夢二美術館さんの企画展「夢二×文学『絵で詩をかいてみた』―竹久夢二の抒情画・著作・装幀―」(協力展示⑦)が昨日をもちまして会期終了。長い期間、たいへんお世話になりました。東京から金沢へ、バトンを繋いでいただような気持ちでおります。両館に報いるため、2034年、しかと心に刻んでおきます。 そしてまた当館とご近所の金沢文芸館さんでは徳田秋聲記念館共催事業「フォト&五・七・五(秋編)」なる公募展をご企画いただきました。「秋聲(秋声)」の筆名にちなみ、〝私の好きな秋のこえ、秋のいろ〟をテーマに、ご自身で撮られた写真に自作の俳句・川柳・一行詩のいずれかを添えてご提出いただき、10月13日(水)~11月20日(土)の会期で同館で展示されるというもの。こちら11月21日(日)には、俳人の中田敏樹氏による合評会もおありだそう。あさって29日(水)から募集開始となりますので、くわしくはチラシおよび同館HPをご確認ください(クリックでPDF開きます)。 そしてまた当館とご近所の金沢文芸館さんでは徳田秋聲記念館共催事業「フォト&五・七・五(秋編)」なる公募展をご企画いただきました。「秋聲(秋声)」の筆名にちなみ、〝私の好きな秋のこえ、秋のいろ〟をテーマに、ご自身で撮られた写真に自作の俳句・川柳・一行詩のいずれかを添えてご提出いただき、10月13日(水)~11月20日(土)の会期で同館で展示されるというもの。こちら11月21日(日)には、俳人の中田敏樹氏による合評会もおありだそう。あさって29日(水)から募集開始となりますので、くわしくはチラシおよび同館HPをご確認ください(クリックでPDF開きます)。 当館でもちょうど俳句展が始まりますし、「秋聲(秋声)」の号は発句(俳句)でもするときに適当につけた~と相変わらずの淡泊な調子で自ら言うておりますので、とてもタイムリーなご企画です。季語にもある一般名詞としての「秋声」の意味は「秋風など、秋を感じさせる音の響き。秋の声。」(『広辞苑』より)。ちょうど今の季節にぴったりなフレーズです。 |

生誕150年記念協力展示⑪⑫⑬⑭ |

| 2021.9.26 |

特設サイトオープンとともにありがたいことにトトトッと一気に増えました協力展示! まずは⑪福島県のこおりやま文学の森資料館さんが再開館を迎えられた9月24日(土)より、ご収蔵の秋聲資料を贅沢にも一挙放出してくださいました! ご存じ同地で育った久米正雄を顕彰されており、久米さんといえば秋聲とも懇意であったところから今回の協力展示にご参加くださいました。ありがとうございます! 特設サイトオープンとともにありがたいことにトトトッと一気に増えました協力展示! まずは⑪福島県のこおりやま文学の森資料館さんが再開館を迎えられた9月24日(土)より、ご収蔵の秋聲資料を贅沢にも一挙放出してくださいました! ご存じ同地で育った久米正雄を顕彰されており、久米さんといえば秋聲とも懇意であったところから今回の協力展示にご参加くださいました。ありがとうございます!秋聲は「大正文壇の回顧」(昭和2年)という文章の中で、大正期には「赤門出の作家、久米正雄、芥川龍之介、菊池寛三氏の出現が、一般的にはむしろ目ざましかつた」と特筆し、「芥川氏はスタイリスト」、「久米氏は脚本で起(た)つた人で芥川氏などよりは迥(はる)かに世間的で作家肌であるのみならず、人としての品質が、色々の意味で流行作家といふ一つの型その物ではないかと思はれる」、そして「最も自然主義に近い感触のするのは菊池寛氏の芸術」など各氏の特徴を述べています。のちにダンスという共通の趣味をもつことになるインテレでモダンな通人・久米氏とは個人的にも交遊深く、秋聲を囲む「二日会」にもゲスト枠としてこないだは近松秋江君が来てくれたし、正宗白鳥君にも参加してもらったし、そのうち久米君にもきてもらうことにしてるんだ~と語っています(「二日会」)。秋聲唯一となる映像を撮ってくださったのもこの方。ともに写ったお写真や、秋聲筆久米氏宛書簡などの貴重資料を展示していただいております。お近くの方はぜひぜひご観覧くださいませ。 そして、⑫⑬は三文豪から犀星館さんと某K花館さんのお出ましです! 三館ともに10月1日からの再開館に向け準備するなかで、両館がそれぞれ秋聲にまつわる資料をご出品くださいました。秋聲と仲良しの犀星さんのところでは「特集コーナー 徳田秋聲生誕150年記念展示」と題して堂々たる特集ブースを、秋聲とアレコレあった某K花さんのところでは、例の紅葉先生が弟子たるふたりほかの似顔絵を描いた巌谷小波宛書簡のご出品がある…のですけれどもこれは協力展示、です、ね? 数にかぞえてしまってよいでしょうね…?? 秋聲が出ているからわざわざご手配くださったのですよね??? えったまたま…? いやいや! えったまたま?? あとでまたチガイマース、タマタマデースとスンッとしてそっぽを向かれるのかもしれませんが、某K花館さんで秋聲をご紹介いただけるというのはとてもレアなことですので勢いのままに協力展示に入れさせていただきました! ⑭にスライドさせていただいた石川近代文学館さんとあわせて、今年の秋はどこにいっても秋聲と遭遇! |

朗読劇「赤い花」ができるまで① |

| 2021.9.25 |

9月23日(木・祝)、「秋聲の日」ならぬ「秋分の日」に秋聲生誕150年記念事業特設HPがオープンいたしました! イベントや新グッズ情報盛りだくさんの中でもメインイベントとなる朗読劇「赤い花」のご出演者さまが解・禁…! ようやくお披露目することができました。 9月23日(木・祝)、「秋聲の日」ならぬ「秋分の日」に秋聲生誕150年記念事業特設HPがオープンいたしました! イベントや新グッズ情報盛りだくさんの中でもメインイベントとなる朗読劇「赤い花」のご出演者さまが解・禁…! ようやくお披露目することができました。林恒宏さんは昨年の当館主催朗読劇「薔薇の円舞曲」にご出演いただき、先日のナイトミュージアム「土耳其王の所望」でも素晴らしい熱演を披露してくださったお方。秋聲を思わせる“男”を演じていただくのに林さんのほかになし! と全面的にご信頼のうえお任せすることにいたしました。ヒロイン格の松岡理恵さんは絵の描けるラジオパーソナリティとしてご活躍。当館も何度となくご取材いただき、その唯一無二の存在感がザ・米子! とシナリオを作りながらにしてすでに脳内で松岡さんがしゃべりはじめてしまったがため迷いなくご依頼をば。その相手役となる渡辺拓海さんは言わずと知れたゲーム「文豪とアルケミスト」に秋声役でご出演の声優さん。近年の秋聲の知名度アップに最も貢献してくださったお方であり(ゲームそれ自体と制作会社さまはもちろんのこと)、キャラクターを演じるにあたり、モデルとなった秋聲の作品をもお読みくださったという真摯なご姿勢に感動し(当時のインタビュー記事より)、今回はゲームを離れたところでひとりの俳優さんとしてお招きをさせていただきました。10月24日の文アルさんコンサートでも秋聲作品をご朗読くださるほか、今回の舞台でもまた新しい魅力をお見せくださることと存じます。それからうえだ星子さんは秋聲作品の朗読配信でいつもお世話になっている当館にとっての大恩人。今回はナレーションに加えいくつかの重要な配役をご担当いただき、ご朗読をお聴きになってもおわかりのとおり登場人物全員を魅力的に演じてくださる作品へのご理解の深さ、役者としての引きだしの多さをぜひぜひご堪能ください。 そして、総合演出には板倉光隆さん! これまでいくつかの催事を主催してきて、「演出」の力の大きさを知りました。今回はナレーターさんや声優さんなど、お立場の異なる演者さんにご集結いただいたこともあり、ご自身も役者として舞台に立たれるほかナレーター、声優、演出その他幅広く手がけられる板倉さんのご手腕と広い視野とが舞台をギュッとひとつにまとめてくださる大きな助けとなります。館の意向を汲みつつ、より良いものを、と模索してくださる板倉さんの強い求心力がこの舞台の未来を握る…! といったわけで、今日から船長とお呼びすることにいたします。 (つづく) |

協力展示⑩補記 |

| 2021.9.16 |

昨日ご紹介いたしました川端康成文学館さんにおける協力展示の件、だいぶん言葉足らずでした、申し訳ございません! この展示は今夏、博物館実習にいらした学生さんが手がけられたものだそうです。それにあたり秋聲のことを調べ、作品を読み、準備を重ね、工夫を凝らして展示してくださったとのこと…あらあら川端先生をお好きできっと実習にいらしたのでしょうに急に秋聲が踊り出てきて恐縮です…! とはいえ、秋聲←(愛読)―康成←(愛読〔推定〕)―実習生さん…であるならば範疇ですね?? そこまでの無理は生じてございませんね!? 康成が秋聲を愛読し始めたのは十五六歳頃のこと。古本屋さんで『黴』を買って授業中に堂々読み耽ってみたり、『あらくれ』を一読のうえ再読してみたり、石川近代文学館さんの今度の朗読会テーマ「感傷的の事」 を読んでいたりなどすることが当時の手帖に書き付けられています。また横光利一と初めて出会ったという大正10年11月、その数ヶ月前の5月には水守亀之助の新著『愛着』出版記念会に出席し、参加者の集合写真に秋聲とともに収まっている康成このとき22歳(「文章倶楽部」7月号口絵より)。まだ東京帝大の学生さんでしたので、学生服を着て出かけたよう。そして昨日もご紹介いたしましたとおり秋聲は満50歳(和服です)。おそらくここが初めましてなのでは、と思うのですが(とすると秋聲とも出会って100年??)、こりゃあちょうど実習生さんたちと同じ年頃で秋聲(実物)に出会っているということになるんじゃなかろうか! と……かなりのオフロードを力技で駆け抜けましたけれども、川端康成履修の道には秋聲の道も自ずと繋がってくる、ということにさせていただき実習生さんと秋聲の出会いに乾杯!(もっとずっと前に出会っていたならすみません!) 秋聲展示へのお取り組み、本当にありがとうございました。燻し銀、大人向け、と言われる作家作品に対する若き実習生さんのご視点を今すぐ観覧にうかがえないのがなんとも口惜しゅうございますが、これをご縁といたしまして今後とも徳田秋聲を何卒よろしくお願いいたします。 を読んでいたりなどすることが当時の手帖に書き付けられています。また横光利一と初めて出会ったという大正10年11月、その数ヶ月前の5月には水守亀之助の新著『愛着』出版記念会に出席し、参加者の集合写真に秋聲とともに収まっている康成このとき22歳(「文章倶楽部」7月号口絵より)。まだ東京帝大の学生さんでしたので、学生服を着て出かけたよう。そして昨日もご紹介いたしましたとおり秋聲は満50歳(和服です)。おそらくここが初めましてなのでは、と思うのですが(とすると秋聲とも出会って100年??)、こりゃあちょうど実習生さんたちと同じ年頃で秋聲(実物)に出会っているということになるんじゃなかろうか! と……かなりのオフロードを力技で駆け抜けましたけれども、川端康成履修の道には秋聲の道も自ずと繋がってくる、ということにさせていただき実習生さんと秋聲の出会いに乾杯!(もっとずっと前に出会っていたならすみません!) 秋聲展示へのお取り組み、本当にありがとうございました。燻し銀、大人向け、と言われる作家作品に対する若き実習生さんのご視点を今すぐ観覧にうかがえないのがなんとも口惜しゅうございますが、これをご縁といたしまして今後とも徳田秋聲を何卒よろしくお願いいたします。 |

生誕150年記念協力展示⑩(注・こちらが先でした) |

| 2021.9.15 |

9月10日付記事で、石川近代文学館さんの「大秋聲展」こと「生誕150年記念 徳田秋聲」展が臨時休館のため10月1日開幕にずれこみました~と悲しいお知らせをしておりましたところ、落ち込む当館を救う神あらわる…! その神は大阪府茨木市におわしました。西方よりたちのぼるフワーーーと神々しい光に顔を上げれば「9月4日から秋聲特設コーナーができています~~」との有り難いお告げをくださったのです。えっ神様、それすでに10日も過ぎ(以下略)茨木市立川端康成文学館さん、このたびのご参加まことにありがとうございます! ご連絡が遅くなって…とお詫びくださいましたが、ほんとうのところは同日ご開幕の(というか本体の)企画展「川端康成と横光利一―100年目の邂逅―」のご開催準備で超ご多忙のなか、そんな愚痴めいたことは一言も洩らさず秋聲生誕150年記念展示にご協力くださったのです。しかも会期のお尻も上記ご企画展と揃えてくださいましたので、あわせて長くご覧いただけようかと存じます。「1921年(大正10年)に川端康成と横光利一が邂逅してから本年は100年目となります。二人の交誼は横光が亡くなる1947年(昭和22年)までの四半世紀に渡ります。」とは同館HPでのご紹介…とするとおふたりが出会ったころ秋聲は満50歳ってわけですね。おめでたい年と言えますね(次回企画展でご紹介する花袋秋聲誕生50年祝賀会はその前年、数え年で開催)。そして横光が亡くなる昭和22年は、卯辰山の秋聲文学碑が建った年。川端康成が除幕式に参加して、前夜の記念講演会でその口から飛び出し現在に語り継がれるのが例の「日本の小説は源氏から始まって西鶴に飛び、西鶴から秋聲に飛ぶ」の名句です。おふたりの深いご交誼に右から左からひょこひょこと茶々を入れまして申し訳ございません。けれども昭和15年2月20日の秋聲日記に「帰りに横光君と銀座へ出て、資生堂でフリオンか何か呑みながら、川端君の目の病気についての話など聞き、やがて別れる」とありましたので一応お三方に共通の話題ございます! ご連絡が遅くなって…とお詫びくださいましたが、ほんとうのところは同日ご開幕の(というか本体の)企画展「川端康成と横光利一―100年目の邂逅―」のご開催準備で超ご多忙のなか、そんな愚痴めいたことは一言も洩らさず秋聲生誕150年記念展示にご協力くださったのです。しかも会期のお尻も上記ご企画展と揃えてくださいましたので、あわせて長くご覧いただけようかと存じます。「1921年(大正10年)に川端康成と横光利一が邂逅してから本年は100年目となります。二人の交誼は横光が亡くなる1947年(昭和22年)までの四半世紀に渡ります。」とは同館HPでのご紹介…とするとおふたりが出会ったころ秋聲は満50歳ってわけですね。おめでたい年と言えますね(次回企画展でご紹介する花袋秋聲誕生50年祝賀会はその前年、数え年で開催)。そして横光が亡くなる昭和22年は、卯辰山の秋聲文学碑が建った年。川端康成が除幕式に参加して、前夜の記念講演会でその口から飛び出し現在に語り継がれるのが例の「日本の小説は源氏から始まって西鶴に飛び、西鶴から秋聲に飛ぶ」の名句です。おふたりの深いご交誼に右から左からひょこひょこと茶々を入れまして申し訳ございません。けれども昭和15年2月20日の秋聲日記に「帰りに横光君と銀座へ出て、資生堂でフリオンか何か呑みながら、川端君の目の病気についての話など聞き、やがて別れる」とありましたので一応お三方に共通の話題ございます!また、川端さん絡みでさらにお詫び申し上げねばならぬことには、今月18日に開催予定であった「康成と秋聲」講座を臨時休館により10月9日に延期した結果、今月25日にご開催の予定であった石川近代文学館さん主催・秋聲作「感傷的の事」朗読会の延期日ときれいにバッティング…! Oh…そんなことって… |

「小日本」第41号 |

| 2021.9.13 |

「秋聲の俳句が載ってるよ②」のご紹介です。当館の初代学芸員で現東海大学教授の大木志門先生より、坂の上の雲ミュージアム通信「小日本」の最新号(第41号)に秋聲の俳句について寄稿するよ~とご連絡をいただき、いくつか館蔵のお写真をご提供申し上げました同誌が本日当館に届きました! 坂の上の雲ミュージアムさま、ありがとうございます!(いつかの漱石生誕150年記念展のときにもたいへん親切にしていただきました…みなさま、あちらさまはとてもあたたかいすばらしい館ですよ…) 改めまして、題は「秋聲から見た子規」。あわせてご宣伝くださいました当館の「俳句と遺墨」展vol.2にも“秋聲から見た子規”をご紹介している手前、大きく方向性が違っていたらどうしよう…!? と、どぎまぎしたものですが、こちらのパネルではまったく不十分な秋聲の子規観を詳しくご紹介くださっていてあわせてパネルにして展示させていただきたい内容でした(いま当館周辺で話題沸騰の「生きのびて」も載っています!)。なにせ平成21年、「俳句と遺墨」展vol.1を手がけたのが他ならぬ当館学芸員時代の大木先生。また中にご言及のある秋聲の署名の書き癖についても、大木先生から教えていただきパネルのほうでもご紹介予定です。当館企画展をわざわざ9月13日~と延期後の日程でご紹介いただいておりますが、残念ながら10月1日~とさらに延期になりましたことだけ、ご来館をご計画の際にはご承知おきくださいませ。なお、「小日本」はこちらから詳細をご覧いただけますが、通販のご対応の可否につきましては同館にご確認ください。 「秋聲の俳句が載ってるよ②」のご紹介です。当館の初代学芸員で現東海大学教授の大木志門先生より、坂の上の雲ミュージアム通信「小日本」の最新号(第41号)に秋聲の俳句について寄稿するよ~とご連絡をいただき、いくつか館蔵のお写真をご提供申し上げました同誌が本日当館に届きました! 坂の上の雲ミュージアムさま、ありがとうございます!(いつかの漱石生誕150年記念展のときにもたいへん親切にしていただきました…みなさま、あちらさまはとてもあたたかいすばらしい館ですよ…) 改めまして、題は「秋聲から見た子規」。あわせてご宣伝くださいました当館の「俳句と遺墨」展vol.2にも“秋聲から見た子規”をご紹介している手前、大きく方向性が違っていたらどうしよう…!? と、どぎまぎしたものですが、こちらのパネルではまったく不十分な秋聲の子規観を詳しくご紹介くださっていてあわせてパネルにして展示させていただきたい内容でした(いま当館周辺で話題沸騰の「生きのびて」も載っています!)。なにせ平成21年、「俳句と遺墨」展vol.1を手がけたのが他ならぬ当館学芸員時代の大木先生。また中にご言及のある秋聲の署名の書き癖についても、大木先生から教えていただきパネルのほうでもご紹介予定です。当館企画展をわざわざ9月13日~と延期後の日程でご紹介いただいておりますが、残念ながら10月1日~とさらに延期になりましたことだけ、ご来館をご計画の際にはご承知おきくださいませ。なお、「小日本」はこちらから詳細をご覧いただけますが、通販のご対応の可否につきましては同館にご確認ください。と、これを書いている最中に、大木先生からも「遅くなってすみません~」と同誌が複数冊到着いたしました! いつも気にかけていただきありがとうございます。有効に活用させていただきます。記念館の発信力だけではとても及ばないところに、こうして館の外から援護射撃を仕掛ける味方がいてくださるというのは本当に心強いことです。 「俳句と遺墨」展は先日半分ほど設営をしたところにさらなる休館が決まりましたので、また少し作業中断中…全面ケースに入れようと思って入らず今回の展示候補からはずすことになりそうな秋聲の俳句をひとつ最後にご紹介いたします。「土砂ぶりとなりし銀座や五月雨」、こちらはきちんとした短冊や色紙でなく、原稿用紙の端っこに書かれ、そこだけ切り取られたペロリとした状態で残されています。全集にも未収録ながら、秋聲の姿が浮かんでくる一句です。 |

「本の雑誌」10月号 |

| 2021.9.11 |

「秋聲の俳句が載ってるよ」と不意に教えていただき、慌てて今日本屋さんに走ってまいりました。ご近所の本屋さんになく、ちょっと街中の本屋さんにもなく、三件目でようやく入手いたしました「本の雑誌」10月号! ポストと本屋さんいってきまーす、と言い残し、お財布と郵便物だけ持ってふらっと出てゆき、結果、思いもかけない長旅となってしまいました。その旅の末に手に入れた一冊…(そうそう沢野ひとし氏のところと仰っていたな…)と目次を確認し、該当ページを拝読して、ん? 全編夢二さんのお話だな…? となって再読、もう一回――と繰り返しながらふと思い出し、いただいたメールを見返すと「25ページです」の追記あり。それに従い25ページを開きましたら、ありましたありました! 同じ沢野ひとし氏のミニコラムの中に秋聲の俳句「生きのびてまた夏草の目にしみる」が引用されておりました。ズルズルと延期続きではありますが、次回「俳句と遺墨」展を控える身にとってはなんともありがたいタイミングです。沢野先生、秋聲に触れてくださいましてありがとうございました。 「秋聲の俳句が載ってるよ」と不意に教えていただき、慌てて今日本屋さんに走ってまいりました。ご近所の本屋さんになく、ちょっと街中の本屋さんにもなく、三件目でようやく入手いたしました「本の雑誌」10月号! ポストと本屋さんいってきまーす、と言い残し、お財布と郵便物だけ持ってふらっと出てゆき、結果、思いもかけない長旅となってしまいました。その旅の末に手に入れた一冊…(そうそう沢野ひとし氏のところと仰っていたな…)と目次を確認し、該当ページを拝読して、ん? 全編夢二さんのお話だな…? となって再読、もう一回――と繰り返しながらふと思い出し、いただいたメールを見返すと「25ページです」の追記あり。それに従い25ページを開きましたら、ありましたありました! 同じ沢野ひとし氏のミニコラムの中に秋聲の俳句「生きのびてまた夏草の目にしみる」が引用されておりました。ズルズルと延期続きではありますが、次回「俳句と遺墨」展を控える身にとってはなんともありがたいタイミングです。沢野先生、秋聲に触れてくださいましてありがとうございました。同様に、昨日天啓のごときメールをくださったのは他でもない北村薫先生です。いつもありがとうございます…! 沢野氏と聞いたこの人はきっと目次で繰って見るだろう、だけど目次で繰っても出ないところに書いてあるんだよ~という細やかなお気遣いによる「25ページです」の追記でした。ひとさまのお話はきちんと最後まで聞いて心に留め置かねばなりません。とはいえせっかく夢二さんの話題とめぐりあいましたので、現在、生誕150年記念協力展示を開催してくださっている東京の竹久夢二美術館さんと金沢湯涌夢二館さん(9月末まで臨時休館中)のお顔を思い浮かべて別に二冊購入いたしました。追って送らせていただきます。 秋聲の「生きのびて」は秋聲界隈では有名な一句ですね。昭和11年、大病から奇跡的に回復した秋聲(66歳)がその喜びを詠んだものとして知られています。という気持ちでハイみなさま、昨日の記事の石川近代文学館さんのチラシをご覧ください! もういちど画像クリックでPDFを開いてみてくださいませ! ご確認いただけましたでしょうか、秋聲自筆になる「生きのびて」の句がレイアウトされているのでござます。当館の俳句展でも、展示の最後の犀星さんのご紹介パネルで少しだけ触れております。いつもはこれが詠まれた7月に、この句の自筆書幅を当館内再現書斎に展示しているところ、このご縁に感謝して、今年は北村先生をお招きする10月の床の間をこちらで飾りたいと思います。 |

| 生誕150年記念協力展示⑩ |

| 2021.9.10 |

| 本日、石川県のまん延防止等重点措置の適用期間延長にともない、臨時休館も月末まで延長されることが決まりました。「俳句と遺墨」展、ぼちぼち設営を始めていたのですが再びてっしゅ~~~う! ちょうど今日定期清掃が入って館内をピカピカにしていただいたところでしたのにお客さまをお迎えできずにもったいない限りです。ブラインドがずっと閉めきりになっているのは職員がピカピカの床でくつ下スケートをしてあそぶのを外から見られないようにするためかもしれません。いえそんなまさか、休館だからといって中で遊んではおりませんで、よーしガイドペーパーができたぞォ…って休館かーーーい! よーし講座の資料がとどいたぞォ…って延期かーーーい! と折々に天に向かって叫んだりしております。 臨時休館延長により、そこに含まれてしまった9月18日の連続講座・川端康成の回もあえなく延期。講師(石川則夫國學院大學教授)を東京からお招きする関係で、どうにか確実に開催できないか、と、お忙しい石川先生を何度もつかまえZOOMによるリモート開催の練習を重ねていたところの延期…(講師は慣れていらっしゃいますが、お恥ずかしいことに「ホスト」と言われて「ポスト?」と聞き返すくらい当館が不慣れなもので練習に付き合っていただいた次第です…) 今日は各所に電話電話で調整のうえ、最終的に川端講座をその翌月10月9日(土)の紅葉講座の日程にスライドさせることにいたしました。押し出された紅葉講座は年明けに仕切り直しての開催です。11月23日(火・祝)の最終回に触らなかったのは、この日が100年前の花袋秋聲誕生50年祝賀会の開催日であるため。ここはどうしても花袋の回でなくては…という館の勝手なこだわりから、失礼ながら紅葉先生にご移動いただくことになりました。お申し込みくださった皆様にはご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。決して先生方のせいではないのに、先生方から「みなさまに申し訳ありません、とお伝えください」と言付かりましたのでこの場を借りてお伝え申し上げます。会場をお貸しくださっている金沢ふるさと偉人館さんにも何度も何度も申し訳のないことです。  そしてこれもまた悲しいことに、石川近代文学館さんで講座と同日9月18日からご開催予定であった「生誕150年記念 徳田秋聲」展も10月1日(金)からに延期ですね…! ポスター・チラシにズバーンとあしらわれた秋聲肖像に度肝を抜かれ、東京の名誉館長(秋聲令孫)と大胆なポスターですねー! 大秋聲展って感じですねー! とキャッキャしていた矢先のことです(クリックでPDF開きます→)。こちらは当館からの依頼でなく、石川近代文学館さんが独自にご企画くださったもの。だけれども我が儘を言って「生誕150年記念協力展示」のラインナップに加わっていただきました。 そしてこれもまた悲しいことに、石川近代文学館さんで講座と同日9月18日からご開催予定であった「生誕150年記念 徳田秋聲」展も10月1日(金)からに延期ですね…! ポスター・チラシにズバーンとあしらわれた秋聲肖像に度肝を抜かれ、東京の名誉館長(秋聲令孫)と大胆なポスターですねー! 大秋聲展って感じですねー! とキャッキャしていた矢先のことです(クリックでPDF開きます→)。こちらは当館からの依頼でなく、石川近代文学館さんが独自にご企画くださったもの。だけれども我が儘を言って「生誕150年記念協力展示」のラインナップに加わっていただきました。 |

企画展「風呂敷の魅力」記録映像公開! |

| 2021.9.5 |

残念ながら臨時休館中にその会期を終えてしまった金沢くらしの博物館さんの秋聲生誕150年協力展示「風呂敷の魅力」。なんとも無念な気持ちで館内の協力展示表示を降ろしておりましたら、くらしさまから本企画展を映像にしてYouTubeで公開する、というなんとも画期的なお知らせをいただきました。たくさんの方に風呂敷の提供にご協力いただいたから…と仰るその理由天使か…! と深い感動に打ち震えながら(くらしさまはわりといつも天使です)、当館にいたっては提供に協力したというより大風呂敷で後ろから急にガッと天使を捕獲しにかかった形であったなァと在りし日のことを思ったりいたしました。展示みたかったのに! という方、もう1回見たいワ! という方、ぜひこちらからお楽しみください。 今回展示していただいた秋聲『縮図』風呂敷は、厳密にはロカ・ワークショップさんでご制作いただき、当館で受託販売させていただいているお品です(詳しくはこちらから)。確実に『縮図』でありながらかなりモダンでハイカラなデザインとなっており、モダンでハイカラな秋聲が持って歩いたらさぞ決まって見えたろう…と想像される逸品です。いつぞや名誉館長(秋聲令孫)がおみやげを包むのに使ってくださっているのが嬉しくて、「やだ、適当に包んじゃってるのに~!」と仰るそばから記念撮影をば。 今回展示していただいた秋聲『縮図』風呂敷は、厳密にはロカ・ワークショップさんでご制作いただき、当館で受託販売させていただいているお品です(詳しくはこちらから)。確実に『縮図』でありながらかなりモダンでハイカラなデザインとなっており、モダンでハイカラな秋聲が持って歩いたらさぞ決まって見えたろう…と想像される逸品です。いつぞや名誉館長(秋聲令孫)がおみやげを包むのに使ってくださっているのが嬉しくて、「やだ、適当に包んじゃってるのに~!」と仰るそばから記念撮影をば。くらしさまの映像にもありましたとおり、現代においても、西瓜を包んだりペットボトルを包んだりとかなり柔軟にいろいろなものを運べる便利アイテムとして再注目されている風呂敷ですが、秋聲がものを運ぶときに使っていたものといえば石川近代文学館さんに寄託されている信玄袋のほか、この春「徳田家所蔵品展」で公開させていただいた革の鞄、そしてこちらも徳田家からお預かりさせていただいております籐のトランクが思い浮かびます。この籐製トランクは徳田家で中を改めた際、昭和8年9月8日付の新聞の挟み込みが発見され、あらッ「町の踊り場」(昭和7年8月の帰省を描く)と「旅日記」(昭和9年11月の帰省を描く)の間のころではないですかァ~! とたいそうテンションが上がったものでした。昭和9年5月には「秋聲会」メンバーと熱海旅行にも出かけていますね。これを携え出かけたのでしょうか。 そのほか実はここだけのお話、徳田家で秋聲の“折鞄”も見せていただいたことがありました。これがはま夫人の死を描く短篇「折鞄」のソレかどうか…? いつか「折鞄」展開催のそのときに…。 |

10月23・24日 |

| 2021.9.3 |

| 10月1日・2日の新内流しと同月23日(土)には作家・北村薫先生のスペシャルトークイベントがございます。そもそも北村先生と当館とのご縁は2015年1月頃より始まりました(2015年1月24日付記事参照)。結んでくれたのは、北村先生のご著書『太宰治の辞書』(新潮社刊)。太宰その人と秋聲との直接の接点こそパッと思いつかないものの、太宰は秋聲を尊敬していたとお聞きしますので、こんなところでも(ありがとう太宰治…)と深い感謝を捧げたくなるのでした。 本書のその後も秋聲にご言及くださること多く、ホッホ~これはこれは…と虎視眈々とお招きする機を狙っておりましたところの今年生誕150年。この機を逃してなるものかっ…! というわけで、このようなご時世ではございますが、金沢21世紀美術館内シアター21にて、現状最大収容人数の半分以下となる定員50名で開催予定です。なおたいへん申し訳ないのですがオンラインでの配信の予定はございません。開催時間は16時~17時半、また僭越ながら当館学芸員が聞き手として登壇いたしますので、上記ご縁のもろもろは当日のトークにて詳しくご紹介申し上げたく存じます。それからお申し込み要項にも記載いたしましたとおり、もし「この機にぜひ北村先生にお聞きしたい!」ということがございましたら、お申し込み時(メールのみ)にあわせてお書き添えください。お時間に余裕がございましたら、代わってご質問申し上げます。  この翌日の24日(日)が「文豪とアルケミスト×OEK金澤演奏會」ですね! はからずも秋聲関連のイベントが連続することになってしまい、世の秋聲会のみなみなさまにおかれましては選択に迷わせてしまって申し訳ございません…。先日、主催者さまよりご丁寧にこちらの演奏會のチラシ・ポスターをお持ちいただきました(クリックでPDF開きます→)。おぉ…夢ではなかった…と改めて感慨深く眺めまわし、書いてもいない「秋聲生誕150年記念」の文字をそこに幻視し、そしてにこやかな犀星さんの一方、こんな不機嫌そうな顔をしていながら、でも作品を朗読してくれるんでしょ? そうでしょ? とニコニコわれらが秋声くんの当日の勇姿をも想像いたしました(ちょっともう聞こえました)。あわせて曲目のラインナップも眺めておりましたらいくつか今回初演となる楽曲も含まれているのですね~これは嬉しいこと! チラシおよびポスターは13日の再開館以降、館内でご覧くださいませ。とりたてて何のお役にも立っていないのですが、ありがたいことに「協力」クレジットに当館名も入れていただいております。 この翌日の24日(日)が「文豪とアルケミスト×OEK金澤演奏會」ですね! はからずも秋聲関連のイベントが連続することになってしまい、世の秋聲会のみなみなさまにおかれましては選択に迷わせてしまって申し訳ございません…。先日、主催者さまよりご丁寧にこちらの演奏會のチラシ・ポスターをお持ちいただきました(クリックでPDF開きます→)。おぉ…夢ではなかった…と改めて感慨深く眺めまわし、書いてもいない「秋聲生誕150年記念」の文字をそこに幻視し、そしてにこやかな犀星さんの一方、こんな不機嫌そうな顔をしていながら、でも作品を朗読してくれるんでしょ? そうでしょ? とニコニコわれらが秋声くんの当日の勇姿をも想像いたしました(ちょっともう聞こえました)。あわせて曲目のラインナップも眺めておりましたらいくつか今回初演となる楽曲も含まれているのですね~これは嬉しいこと! チラシおよびポスターは13日の再開館以降、館内でご覧くださいませ。とりたてて何のお役にも立っていないのですが、ありがたいことに「協力」クレジットに当館名も入れていただいております。演奏會のチケットはすでに販売中。詳しくは公式HPよりご確認ください。 |

新内流し「老いの底」 |

| 2021.9.1 |

| 9月1日、本日は現在秋聲生誕150年記念展示にご協力いただいている東京の竹久夢二美術館さん、金沢湯涌夢二館さん(こちらは当館同様9月12日まで臨時休館中)で顕彰される画家・竹久夢二のご命日だそうですね。当館でも13日の再開館以降、9月の書斎は夢二さん仕様にしてみるつもりでおります。とはいえ、繰り返しになりますがさすがに画幅の所蔵はございませんので、お机まわりなどをほんの気持ちばかり…。 また、それと同時に9月1日といえば関東大震災の日。大正12年のこの日、震災発生時に秋聲がたまたま単身金沢に帰省していたとは有名な話で、その体験をもとに「不安のなかに」(↓『新世帯』所収)「余震の一夜」(いずれも大正13年1月発表)などの短篇が書かれているわけですが、現在北陸中日新聞さんで毎週土日に連載中の「フアイヤ・ガン」もこの年11月の発表、震災直後の混乱ののこる東京が舞台となっています。それこれ短篇小説の系譜をご紹介する泉野図書館さんにおける上田館長による講演につきましても本日、非常にボリューミーなレジュメが館長から送られてまいりました。  さらに現代におきまして一ヶ月後の今年10月1日(金)・2日(土)には毎年恒例「新内流し」の開催が決まっております。こちらも今年のテーマは秋聲の短篇「足袋の底」(←『新世帯』所収)から新作「老いの底」。題からウッと心にくる空気を醸しつつ、先だって紋弥さんより今年の床本(台本のようなもの)をお送りいただき、冒頭からニヤリとさせる新しい試みの作品となっておりました。いわゆる“読書の秋“ですから、いよいよここからエンジンのかかってくる文学館界隈でございます。

さらに現代におきまして一ヶ月後の今年10月1日(金)・2日(土)には毎年恒例「新内流し」の開催が決まっております。こちらも今年のテーマは秋聲の短篇「足袋の底」(←『新世帯』所収)から新作「老いの底」。題からウッと心にくる空気を醸しつつ、先だって紋弥さんより今年の床本(台本のようなもの)をお送りいただき、冒頭からニヤリとさせる新しい試みの作品となっておりました。いわゆる“読書の秋“ですから、いよいよここからエンジンのかかってくる文学館界隈でございます。今年の新内は1日目夜を秋聲ゆかりの円長寺さんで、2日目夕方を当館内で実施予定で、秋聲作品にもちょこちょこ出てくる円長寺さんといいましたら何せ「ひがし茶屋街」と隣接する立地につき、生誕150年特別編といたしまして好天なら茶屋街の通りにおける“流し”も計画中。たまたま居合わせた方にはとても嬉しいサプライズとなりそうです(なお“流し”中の立ち見はご自由にしていただけますが、このようなご時世ですので円長寺さんご本堂における本編につきましては当日飛び入りでのご参加受付はいたしません。9月18日より受付開始いたしますので、必ず事前にお申し込みください)。2日目夜には犀星記念館さんでも同演目で開催決定! 犀川沿いに聴く秋聲作品もまた一興かと存じます。 |

一葉短冊についてお詫びとご報告② |

| 2021.8.27 |

| 〝秋聲は一葉のものを持っているはず〟と思う背景には、ご長男の一穂さんによる、①「文芸倶楽部」明治29年7月増刊号発表の秋聲の短篇「厄払ひ」(昨年11月5日記事参照)を読んだという一葉から(それに感服して?)〈歌を二三送られた〉と秋聲自身が「俳句日誌」なるもの(現存せず)に記し、②かつ〈秋聲の遺品の中に一葉の歌の短冊二枚と和歌三首を書いた一枚の和紙がある〉との二つの証言がちらついています(臨川書店『秋聲全集』解説および角川書店『徳田秋聲集』日本近代文学大系21・解説)。 また渋川驍が著書『ガラス絵』に記録する一穂の発言に、秋聲がかつて入手し、この発言当時(秋聲の十七回忌/昭和34年)にもたしかに徳田家に在るという資料の名がいくつか登場し、そこに現在におけるそれらの有無を書き添えれば下記のとおり。 ・尾崎紅葉晩年の俳句短冊「秋の蠅寝ながらふまへて遊ぶ也」→今回確認/正しくは 「寝がほふまへて」) ・尾崎紅葉晩年の俳句短冊「床ずれや長夜のねむり砥のごとし」→今回確認(同上/ 正しくは「長夜のうつゝ」) ・樋口一葉の歌稿『独吟歌仙行』→未確認 ・樋口一葉の原稿『にごりえ』(7章の終わりから8章のはじめ)→未確認 ・夏目漱石の秋聲宛献呈署名入『道草』→確認済・既公開(その他短冊1枚も確認済) ――脳内で原稿を短冊にすり替え、紅葉に引っ張られて各種の記憶を都合よく繋ぎ合わせてしまった感…ここから綿密な確認を怠ったこちらのミスであり決して言い訳にもならないのですが、資料にまつわる情報としてここにご紹介申し上げます。 |

一葉短冊についてお詫びとご報告① |

| 2021.8.27 |

臨時休館により9月13日(月)開幕予定とずれこみました新企画展「俳句と遺墨vol.2~初公開/文士・画家20人の筆跡~」。今回初公開となる徳田家蔵・秋聲をはじめ計20人による50枚の短冊の中には樋口一葉の名もございます。これは貴重! となって興奮にまかせチラシ裏面画像の6枚にも採用してしまったのですが、先日このチラシをご覧になったという、いつもお世話になっているとある方から「これ…同じのがうちにもあります…」とそっとお電話をいただきました。そしてご親切にもお送りくださった画像を見れば、たしかにおんなじ――慌てて実物をよくよく確認すると、まさかの複製品…! 一瞬で全身の血の気が引きました。とんでもないことをしでかしてしまった、と思うと同時に何故見抜けなかったかと走馬灯のようにあの日この日のことを思い返しました。 臨時休館により9月13日(月)開幕予定とずれこみました新企画展「俳句と遺墨vol.2~初公開/文士・画家20人の筆跡~」。今回初公開となる徳田家蔵・秋聲をはじめ計20人による50枚の短冊の中には樋口一葉の名もございます。これは貴重! となって興奮にまかせチラシ裏面画像の6枚にも採用してしまったのですが、先日このチラシをご覧になったという、いつもお世話になっているとある方から「これ…同じのがうちにもあります…」とそっとお電話をいただきました。そしてご親切にもお送りくださった画像を見れば、たしかにおんなじ――慌てて実物をよくよく確認すると、まさかの複製品…! 一瞬で全身の血の気が引きました。とんでもないことをしでかしてしまった、と思うと同時に何故見抜けなかったかと走馬灯のようにあの日この日のことを思い返しました。単純に学芸員としての能力不足にくわえて、これら短冊すべてが徳田家由来のものであるということ、また秋聲自身の裏書きのある紅葉のものなどと一緒に見てしまったこと、何より〝秋聲は一葉のものを持っているはず〟との強い先入観が、本物と思い込み調査をおろそかにしてしまった原因もろもろ…しかし激しくショックを受ける間にもすぐさま調査に取りかかるのが真の研究者というもので、呆ける学芸員の傍らで素早く『樋口一葉全集』(筑摩書房)を繰った館長によれば、見つかった和歌二首のうち「敷嶋のうたのあらす田すきかへしむかしの春はたれかみすべき」の解題には「山梨県東山梨郡大藤村に記念碑が建てられた際複製されたため、模造品も多く現存している」とあり、「玉ぼこの道づれにとはいはざりししぐれに今日もあひてける哉」には「現在発見されているものは、すべて複製品で、まだ真筆のものは現れていない。おそらく、これらも記念に配布されたものであろう」との記載がありました。ちゃんと書いてあったねぇ…と改めて落ち込みながらも(なお館長は画像でしか見ておりませんので学芸員一人の罪です)、チラシをご覧になってこれは…と思われわざわざお電話くださったその方のご見識とご厚情に改めて深く感謝をいたしました。本来ならば(複製)と記してチラシに掲載すべきところ、恥を忍び、またこの場を借りてご報告するとともに深くお詫びを申し上げます。当該の短冊につきましては、秋聲旧蔵品には違いありませんので、複製品と明記して展示予定です。 (つづく) |

於 泉野図書館・静明寺 |

| 2021.8.25 |

昨日、泉野図書館さんにパネル展示の設営のお手伝いにお邪魔いたしまして、本日より生誕150年記念展示「秋聲短篇小説の魅力」スタートです! 中日新聞さんでの新連載「フアイヤ・ガン」にも触れておりますしこれが入ったオリジナル文庫『短篇集Ⅱ』だけ長机にピョコリと立ててまいりました。なお置いてあるものは当館蔵の閲覧用で、借りられる際には図書館さんの開架フロアの貸出用からお願いいたします。9月4日(土)開催予定の当館・上田館長による同テーマの講演もまだ少し空きがあるようですので、ご興味おありの方は泉野図書館さんまでお申し込みください。展示は講演の翌週6日(月)まで。泉野図書館さんは毎週火曜がご休館なので、利用者さんのお邪魔にならぬようそこを狙って設営・撤去をおこなうわけですが(カナヅチでけっこうガンガンします)、対外的に休館でも中には資料点検や設備点検などなさる職員さんがいらっしゃるのだなァと昨日思ったりいたしました。当館も今年新たにできたやはり火曜の定休日を使ってメンテナンスをしたりいたしますので、夏休み中の学校の先生、みたいな感覚でしょうか。 昨日、泉野図書館さんにパネル展示の設営のお手伝いにお邪魔いたしまして、本日より生誕150年記念展示「秋聲短篇小説の魅力」スタートです! 中日新聞さんでの新連載「フアイヤ・ガン」にも触れておりますしこれが入ったオリジナル文庫『短篇集Ⅱ』だけ長机にピョコリと立ててまいりました。なお置いてあるものは当館蔵の閲覧用で、借りられる際には図書館さんの開架フロアの貸出用からお願いいたします。9月4日(土)開催予定の当館・上田館長による同テーマの講演もまだ少し空きがあるようですので、ご興味おありの方は泉野図書館さんまでお申し込みください。展示は講演の翌週6日(月)まで。泉野図書館さんは毎週火曜がご休館なので、利用者さんのお邪魔にならぬようそこを狙って設営・撤去をおこなうわけですが(カナヅチでけっこうガンガンします)、対外的に休館でも中には資料点検や設備点検などなさる職員さんがいらっしゃるのだなァと昨日思ったりいたしました。当館も今年新たにできたやはり火曜の定休日を使ってメンテナンスをしたりいたしますので、夏休み中の学校の先生、みたいな感覚でしょうか。また、9月11日(土)の金沢ナイトミュージアム「徳田秋聲『土耳其(トルコ)王の所望』」朗読会は、現状予定通り開催の見込みです。9月12日(日)までの臨時休館中は原則各館イベントはすべて中止なのですが、こちらは会場が当館でなく徳田家菩提寺・静明寺さんということで、当館より広いご本堂をお借りすることから別枠での開催ということになっております(主催も当館ではないのです)。なお当日のテーマ「土耳其王の所望」は秋聲による翻訳作品で当館オリジナル文庫『秋聲少年少女小説集』に収録。同じくオリジナル文庫から『秋聲翻案翻訳小説集』収録の全7作中3作がホーソン作品ということで、秋聲とゆかり深いアメリカの作家ナサニエル・ホーソンの原作…と言われておりますが、おおもとはギリシア神話のようで実際のところ似たようなお話はゴロゴロしているのかもしれません。秋聲が実際にどの本を用いたものか、恥ずかしながら館としてはいまだ調査に着手できていない状況です。 それにしてもこれはまた珍しいところから選ばれたもの。昨年の当館主催朗読劇「薔薇の円舞曲」にもご出演くださった林恒宏さんの語りに、太田豊さんの笛・おりん、大平清さんのサズの競演。サズ!? それすなわちトルコの弦楽器! 明日26日(木)よりナイトミュージアムHP等からお申し込み受付開始です。 |

「フアイヤ・ガン」連載スタート! |

| 2021.8.22 |

昨日21日(土)より「北陸中日新聞」さんにて秋聲の名作短篇「フアイヤ・ガン」の連載が始まりました! 同枠ではこれまでに某K花さんの「龍潭譚」、犀星さんの「加賀金沢」と連載されてきたところのしんがり、秋聲のターンでーす! 二文豪で終わらずほんとうによかった! 連載スタート…なんと甘美な響きだことか…毎週土日掲載の全9回と伺っております。赤池佳江子さんの絶妙な挿絵とともに何卒最後までお付き合いください。イヤむしろ最後まで読まないことにはオチがつかない…あっハイ、秋聲には珍しくきれいなオチのある作品となっております。そして、アラ秋聲っておもしろいね…とうっかり片足のつま先を秋聲に捕まえられてしまった方には、本作も収録された当館オリジナル文庫・短編小説傑作集Ⅱ『車掌夫婦の死・戦時風景』をおすすめいたしますし、Ⅱからじゃきもちがわるい! という方には傑作集Ⅰ『風呂桶・和解・チビの魂』というのがございます。あるいは新聞の連載予告に引用されました小林修先生による「フアイヤ・ガン」の背景についてのご解説にご興味がわかれましたなら紅野謙介・大木志門編『21世紀日本文学ガイドブック⑥ 徳田秋聲』をお買い求めください。通常、当館内ショップでも取り扱っておりますが、いかんせん来月12日まで臨時休館中ですので、とりいそぎ書店さんか図書館さんにて。文学館に似合わずシンプルな感想で恐縮ながら、あの、これはとても面白いです(真顔)。最先端の秋聲研究がここに詰まっておりますし、何より当館が全幅の信頼を寄せております小林修先生ですから最高級品質をお約束いたします。 昨日21日(土)より「北陸中日新聞」さんにて秋聲の名作短篇「フアイヤ・ガン」の連載が始まりました! 同枠ではこれまでに某K花さんの「龍潭譚」、犀星さんの「加賀金沢」と連載されてきたところのしんがり、秋聲のターンでーす! 二文豪で終わらずほんとうによかった! 連載スタート…なんと甘美な響きだことか…毎週土日掲載の全9回と伺っております。赤池佳江子さんの絶妙な挿絵とともに何卒最後までお付き合いください。イヤむしろ最後まで読まないことにはオチがつかない…あっハイ、秋聲には珍しくきれいなオチのある作品となっております。そして、アラ秋聲っておもしろいね…とうっかり片足のつま先を秋聲に捕まえられてしまった方には、本作も収録された当館オリジナル文庫・短編小説傑作集Ⅱ『車掌夫婦の死・戦時風景』をおすすめいたしますし、Ⅱからじゃきもちがわるい! という方には傑作集Ⅰ『風呂桶・和解・チビの魂』というのがございます。あるいは新聞の連載予告に引用されました小林修先生による「フアイヤ・ガン」の背景についてのご解説にご興味がわかれましたなら紅野謙介・大木志門編『21世紀日本文学ガイドブック⑥ 徳田秋聲』をお買い求めください。通常、当館内ショップでも取り扱っておりますが、いかんせん来月12日まで臨時休館中ですので、とりいそぎ書店さんか図書館さんにて。文学館に似合わずシンプルな感想で恐縮ながら、あの、これはとても面白いです(真顔)。最先端の秋聲研究がここに詰まっておりますし、何より当館が全幅の信頼を寄せております小林修先生ですから最高級品質をお約束いたします。館ではなかなか思うように活動できないなか、こうして他の媒体でもって秋聲生誕150年を盛り上げてくださることが本当にありがたく、また、あわせてご掲載頂きました秋聲と桐生悠々にまつわる記事のほうでは泉野図書館さんにおける館長講演の告知もお書き添えいただき、「フアイヤ・ガン」から始まる秋聲短篇小説ムーヴメントをこの夏巻き起こすんだい!! とかなんとか息巻きながらいま手元にあるオリジナル文庫の原稿は長篇小説『足迹』のソレ…既刊分の在庫がもうすぐ底をつく、ということに気がつきまして、今年は新刊でなくこちらの増刷をば…10年ぶりにカバーが変わりますので、文庫本コンプリートを目指されている方はどうぞお早めに今あるバージョンをご注文ください。 |

| 「俳句の日」 |

| 2021.8.20 |

| 本当は昨日8月19日、今日は「俳句の日」なんですってね~! 8(は)19(いく)の語呂合わせですって~! と呑気に書くつもりでおりました。が、生憎の臨時休館延長発表で急遽内容差し替えに。改めまして1日遅れの「俳句の日」、当館の次回企画展「俳句と遺墨vol.2」の宣伝にはうってつけの日でございました。休館延長にともない本企画展も9月13日(月)からとさらに開幕が遅れますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 今回初公開する予定の徳田家蔵短冊50枚のうち秋聲の自筆は5点、すべて俳句で、中に「初雷の雨雲ちかき軒端哉」というのがございます。これに関して、似たものに「雨雲の軒端に近く雷す」という句があり、こちらは「文芸春秋」誌に記録されるところによれば昭和8年7月24日、田端自笑軒における芥川龍之介の七回忌に秋聲が出席して詠んだもの。芥川の忌日すなわち「河童忌」からのどうもいつもお世話になっております田端文士村記念館さんのご案内です!  今回の俳句展でもいろいろとお力添えをいただいておりながら、ご紹介が遅くなり申し訳ありません。現在同館では特別企画展「河童忌記念帖2021in田端」(←画像クリックでPDF開きます)が開かれており、上記のようなゆかりでおそらく秋聲もチョロリと登場させていただいているかと存じますが、何より今回の見どころは〝現代作家が選ぶ芥川龍之介のことば〟というご企画。角田光代、北村薫、山崎ナオコーラの三氏自筆によりそれぞれの心に刺さる芥川の〝ことば〟が紹介されているのです。そして当館をはじめ、すぐすぐ観覧にゆかれない方のため、ありがたいことに先日ツイッターでその原稿の画像をアップしてくださったうえ、今なら同館HPよりそれに寄せた三氏のお言葉も動画で見ることのできるというこの手厚さ…! アァありがたやありがたや…三氏それぞれのお言葉が興味深いのはもちろんのこと、とくに当館といたしましては来たる10月23日(土)に北村薫先生をお招きしての生誕150年記念スペシャルトークイベントの開催が決定しておりますので、これも旬の話題のひとつとして吸収させていただきました。 今回の俳句展でもいろいろとお力添えをいただいておりながら、ご紹介が遅くなり申し訳ありません。現在同館では特別企画展「河童忌記念帖2021in田端」(←画像クリックでPDF開きます)が開かれており、上記のようなゆかりでおそらく秋聲もチョロリと登場させていただいているかと存じますが、何より今回の見どころは〝現代作家が選ぶ芥川龍之介のことば〟というご企画。角田光代、北村薫、山崎ナオコーラの三氏自筆によりそれぞれの心に刺さる芥川の〝ことば〟が紹介されているのです。そして当館をはじめ、すぐすぐ観覧にゆかれない方のため、ありがたいことに先日ツイッターでその原稿の画像をアップしてくださったうえ、今なら同館HPよりそれに寄せた三氏のお言葉も動画で見ることのできるというこの手厚さ…! アァありがたやありがたや…三氏それぞれのお言葉が興味深いのはもちろんのこと、とくに当館といたしましては来たる10月23日(土)に北村薫先生をお招きしての生誕150年記念スペシャルトークイベントの開催が決定しておりますので、これも旬の話題のひとつとして吸収させていただきました。結局自分のところの宣伝ですみません。そう、いらっしゃるのです…! ほんとうです!!(追って、お申し込み要領をもう少し詳しく追記します) |

臨時休館延長のお知らせ |

| 2021.8.19 |

またも浮かれている間に臨時休館が9月12日(日)まで延びてしまいました…。これに伴い、ちょうど同日までの会期延長を決めてくださっていた金沢ふるさと偉人館さんの秋聲展も終・了…! まァなんときれいな重なり方でしょうか。しかしこればかりは仕方がありません。延長をご検討くださったお気持ちに、改めてお礼を申し上げます。さきほど、最近ハイテク形式に生まれ変わった同館の「偉人館雑報」本日分を読ませていただき、ちょっと泣きました。そう…秋聲生誕150年はまだ終わっていませんね。むしろこれからが秋、秋聲の季節ですね。ご協力・ご支援くださっているみなさま方に恥じぬよう、われわれもできることを模索してまいります。 またも浮かれている間に臨時休館が9月12日(日)まで延びてしまいました…。これに伴い、ちょうど同日までの会期延長を決めてくださっていた金沢ふるさと偉人館さんの秋聲展も終・了…! まァなんときれいな重なり方でしょうか。しかしこればかりは仕方がありません。延長をご検討くださったお気持ちに、改めてお礼を申し上げます。さきほど、最近ハイテク形式に生まれ変わった同館の「偉人館雑報」本日分を読ませていただき、ちょっと泣きました。そう…秋聲生誕150年はまだ終わっていませんね。むしろこれからが秋、秋聲の季節ですね。ご協力・ご支援くださっているみなさま方に恥じぬよう、われわれもできることを模索してまいります。 と、とりいそぎ手の届く範囲で模索してみました結果、6月に通販分として数量限定販売しておりました生誕150年記念トートバッグの通販をまたも各色30枚ずつという形でお受け付けしてみようと思います。当時急いでご購入くださったみなさまには申し訳ございません。いやらしく小出しにいたしまして恐縮です。館を開けられない分、実地販売予定分をまたすこし通販に回してみるというさぐりさぐり…なにせほかでもない今年にこのバッグをご使用いただきたかったのです。もちろん生地がしっかりしておりますので来年以降もお使いいただけるお品ではありますが、今年、これを、秋聲を愛するみなさまに持ってウキウキお出かけしていただきたかった…そんな気持ちのこもったバッグです。何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。ご購入ご希望の方はグッズページをご確認ください。 なお、先般サンタ三兄弟をご注文のみなさまには、明日20日に一斉発送いたします。今は三兄弟がそれぞれの行き先を小声で確認し合いながら、わくわく出発を待っている状態。お引き取りありがとうございました。到着のおりにはぜひ可愛がってやってください(お酢は厳禁!)。サンタ三兄弟は引き続き通販お受け付け中です。 それから泉野図書館さんにおける9月4日(土)の館長講演につきましては、現状予定通りご開催とのことですが、今後予定が変わってくるかもしれません。同館にてお申し込み受付をしてくださっておりますので、そちらにてご確認をお願いいたします。 |

「文豪とアルケミスト×OEK金澤演奏會」 |

| 2021.8.18 |

おーういみんなァーーー! 秋声くんが金沢にやァってくぅるよォーーー! というわけで、昨日MROラジオ「あさダッシュ!」さんに出演させていただき、泉野図書館さんのご企画から協力展示あれこれについてお話しして、アッでも竹久夢二美術館さんとか吉備路文学館さんとか真砂中央図書館さんとか玉川図書館さんとか外の施設さんのことばっかりご紹介して、同じ財団仲間の偉人館さんとかくらしの博物館さんとか夢二館さんとかをつい身内感覚でおろそかにしてしまったな、わるかったな…と発言の内容を反芻しながらモニョモニョしている間にスンッと情報解禁となりました(公財)石川県音楽文化振興事業団ご主催「文豪とアルケミスト×OEK金澤演奏會」! ご存じ三文豪もキャラクターとなって登場するゲーム「文豪とアルケミスト」におけるサウンドトラックオーケストラコンサートにくわえ、トークゲストとしてそれぞれ秋声役、犀星役の声優・渡辺拓海さんと逢坂良太さんがご出演になるとのこと…なんとなんと…秋聲生誕150年記念事業ってわけですか…ちがいますかそうですか…生誕150年を記念して、秋声くんと犀星さんの会話を聞かせていただけるってわけですかちがいますかそうですか…ハハァ生誕150年のご褒美ってわけ……えっちがいますか? なれどそう受け取ることはそれほどまでに重い罪??? だって概要欄に「室生犀星、徳田秋声の文学作品朗読」(↓ココ)って書いてございますけれどもーーーー……!?  こちとら雨上がりの地面の上にゴロンゴロン身もだえましてもう体中が泥だらけです。秋声くんの、犀星さんのあのお声で両作家の作品が現代に蘇る…どうか泥のなかから耳をそばだてることをお許しください。会場となる石川県立音楽堂(金沢駅隣です)の横の植え込みのそのあたりから、もしくはホールの扉の上にわずかに積もった埃とともに…ご朗読が始まるやいなやギャッとなって全身から激しく発光したりして決して演出のお邪魔はいたしませんから……おとなしくしていますからァーーーー こちとら雨上がりの地面の上にゴロンゴロン身もだえましてもう体中が泥だらけです。秋声くんの、犀星さんのあのお声で両作家の作品が現代に蘇る…どうか泥のなかから耳をそばだてることをお許しください。会場となる石川県立音楽堂(金沢駅隣です)の横の植え込みのそのあたりから、もしくはホールの扉の上にわずかに積もった埃とともに…ご朗読が始まるやいなやギャッとなって全身から激しく発光したりして決して演出のお邪魔はいたしませんから……おとなしくしていますからァーーーー10月24日(日)14時~16時だそうです。そのころにどういう情勢であるやらわかりませんのであまり無邪気にご案内もできないことが悔やまれますが、ご出演のみなさまが無事に金沢にいらっしゃることのできるよう、そしてご観覧をご希望のみなさま全員がどうにか安心してその日を迎えることのできるよう心から願っております。 ちょうど二ヶ月前の今月24日(火)10時~チケット販売のご予定だそう。詳しくは公式サイトよりご確認ください。 |

生誕150年記念協力展示⑨ |

| 2021.8.13 |

このたびは泉野図書館さんにおける生誕150年記念パネル展および当館館長による講演のご案内です! 市内文化施設が8月末まで一斉に臨時休館を余儀なくされるなか、図書館さんががんばってくださっています。ご制作いただきましたチラシ(←画像クリックでPDFが開きます)のとおり、8月25日(水)~9月6日(月)、2階のアートロビーをお借りして「秋聲短篇小説の魅力」と題したパネル展示および、会期中の9月4日(土)14時~15時半、当館上田館長による同題の講演会をご開催いただくこととなりました。外にでてゆく機会を設けていただきほんとうにありがたいことです。 このたびは泉野図書館さんにおける生誕150年記念パネル展および当館館長による講演のご案内です! 市内文化施設が8月末まで一斉に臨時休館を余儀なくされるなか、図書館さんががんばってくださっています。ご制作いただきましたチラシ(←画像クリックでPDFが開きます)のとおり、8月25日(水)~9月6日(月)、2階のアートロビーをお借りして「秋聲短篇小説の魅力」と題したパネル展示および、会期中の9月4日(土)14時~15時半、当館上田館長による同題の講演会をご開催いただくこととなりました。外にでてゆく機会を設けていただきほんとうにありがたいことです。講演会のお申し込みは8月17日(火)10時より、泉野図書館さんのほうで受け付けてくださいますので、お電話・FAX等でよろしくお願いいたします。火曜以外の開館日であれば窓口でもお受け付けくださるとのこと。コロナ禍により会場となるオアシスホールの最大収容人数よりずいぶんと絞った定員30名様と、それだけとても残念なことではありながら、ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。 『黴』や『仮装人物』『縮図』など、代表作というとつい長篇小説を挙げられがちな秋聲ですが、なかなかどうして短篇小説だってとてもいい…そんなところをパネルから講演からぐいぐいにプレゼンさせていただく所存です。またそれはそこ、図書館さんの強みでして、ハァ~~読んでみたいい~~となったらすぐに借りて帰ることができますよ! 当館で刊行しているオリジナル文庫もすべて市内図書館さんに納本させていただいておりますし、それ以外にもいちばん古いものだと昭和22年刊行の『萌出るもの』(風雪社)のご所蔵がおありでした。しかも貸出可! 緑のチェックのかわいいやつです。しかし内容は例によってかわいくありません。物語の結末における狂った晩餐会みたいな地獄の空気感を時々思い出しては苦しくなることのある秋聲記念館です。この機にぜひお手にとってみてください(それほど長くはありませんが、短篇小説の魅力と言っておいて本作は短篇ではありません。すみません) それから館外への露出つながりでこの受付開始日時の真裏、8月17日(火)10時~MROラジオ「あさダッシュ!」さんに学芸員が出演させていただきます。石川県にまん延防止等重点措置が適用されているので電話出演になるかもしれませんが、上記企画等々についてお話しさせていただく予定です。 |

トリオデビュー |

| 2021.8.4 |

| この酷暑に南半球気分でウキウキとサンタ豆皿を発売したのが7月21日のこと。よォ~しこれから夏休みだぞぉ~と、個性の強い薄笑いの全サンタクロースに号令をかけ、勇んで整列させていたところに一ヶ月の臨時休館です。サ、サンタたちや…あんなにいっしょうけんめい前へならえのれんしゅうをしたのにごめんよ……と日々背中に突き刺さる無数の視線にいよいよ堪えきれなくなり、このたびお試しでそっと通販をやってみることといたしました。 とはいえ、一個で二個で三個で…とご注文をいただくと非常に有り難いことではありながらこうしたことに不慣れな記念館一味が混乱してしまうのが目に見えておりますし、一個だけだと送料のほうがかえってお高くなりかねませんし、何せ割れ物、扱いがデリケートなものですから職員一同知恵をしぼって問答無用の3個セット、すなわち「サンタ三兄弟」としてお出かけさせてみることに。また、サンタひとりひとりに命を吹き込む作業にすこしお時間を要することから、数量もごく控えめに、まずは限定20セットのご用意とさせていただきました。この第一弾で様子を見ながら、今後第二弾・三弾の受付を検討してゆきたく存じます。真夏のサンタ、三人まとめてぜひウチへ!! というお方、詳しくはグッズページよりご確認ください。  欲しいけど正直一家に三人はちょっと多い…というお方におかれましては、ぜひ右どなり左どなりのお宅へとお配りください。ただ両どなりのお宅もみんなみんなそうしてゆくと、結局そのうち三兄弟が大集合してしまうという魔の3しばり。三文豪、三位一体、三本締め。すわりがよいのでございます。ちなみにお写真的に一応いちばん上が長男、左下が次男、右下が三男という内部設定がありますが、原則サンタ三兄弟は三つ子につき、親かよほど親しい人でなければ表からみても裏からみてもちょっと区別がつきませんのでお含みおきを願います(※お色違いとかお顔違いとかそういうことはございません。同デザインの3個セットです)。 欲しいけど正直一家に三人はちょっと多い…というお方におかれましては、ぜひ右どなり左どなりのお宅へとお配りください。ただ両どなりのお宅もみんなみんなそうしてゆくと、結局そのうち三兄弟が大集合してしまうという魔の3しばり。三文豪、三位一体、三本締め。すわりがよいのでございます。ちなみにお写真的に一応いちばん上が長男、左下が次男、右下が三男という内部設定がありますが、原則サンタ三兄弟は三つ子につき、親かよほど親しい人でなければ表からみても裏からみてもちょっと区別がつきませんのでお含みおきを願います(※お色違いとかお顔違いとかそういうことはございません。同デザインの3個セットです)。 またトートバッグやクリアファイルと異なりこちらは数量限定品でなく、通常開館時でしたら記念館内ミュージアムショップで常時おひとつからお買い求めいただけます。そしてなにを入れてもよいのですが、三兄弟揃ってお酢はちょっと苦手のようで、与えると具合がわるくなる可能性がありますので、できれば勘弁してやってください。 |

| 偉人館さん会期延長! |

| 2021.8.3 |

臨時休館による処々の会期短縮の無念をこちらにて切々と述べておりましたらば、嬉しいお知らせが届きました。金沢ふるさと偉人館さんの協力展示、9月12日(日)まで会期延長! ありがとうございます~! 休館がこれ以上延びないことを祈ります~! 1日付の偉人館さんブログ「偉人館雑報」におけるチラシ会期の拡大(特大)表示に笑いました。あふれでる二度見感…!「「会期終わっとるやないかーーい!!」」おかげさまで一緒になって叫びました。当館の「俳句と遺墨」展でお出しする予定の秋聲短冊5枚とは異なる内容の俳句短冊もご出品いただいておりますので、両館あわせてご観覧いただけましたら幸いです。また、当館の展示では触れられませんでしたが「俳句って難しそうじゃない?」と尋ねる学生時代の秋聲(末雄青年)に「そうねー難しいけど楽しいもんだわー」などと秋聲のその先をゆき折々に俳句の妙を説いていたというのが若き日の友・桐生悠々。彼の忘れがたい一句「東風(こち)ふくや厩(うまや)を叩く枯柳」とは秋聲の自伝小説『光を追うて』に記されるところです。 1日付の偉人館さんブログ「偉人館雑報」におけるチラシ会期の拡大(特大)表示に笑いました。あふれでる二度見感…!「「会期終わっとるやないかーーい!!」」おかげさまで一緒になって叫びました。当館の「俳句と遺墨」展でお出しする予定の秋聲短冊5枚とは異なる内容の俳句短冊もご出品いただいておりますので、両館あわせてご観覧いただけましたら幸いです。また、当館の展示では触れられませんでしたが「俳句って難しそうじゃない?」と尋ねる学生時代の秋聲(末雄青年)に「そうねー難しいけど楽しいもんだわー」などと秋聲のその先をゆき折々に俳句の妙を説いていたというのが若き日の友・桐生悠々。彼の忘れがたい一句「東風(こち)ふくや厩(うまや)を叩く枯柳」とは秋聲の自伝小説『光を追うて』に記されるところです。そして秋聲のせいで少し始まりが遅れてしまった?(あるいはそのままかもしれません。どちらにせよすみません)偉人館さんの次回企画展「1964年東京オリンピック成功を支えた大島鎌吉展」は9月25日(土)から。金沢出身のロサンゼルス五輪の陸上三段跳び銅メダリストで、今春偉人館さんの常設展にも加わり、そのコーナー近くの床に三段跳びの記録を示す印があったように記憶します。それがちょいと体感では考えられない距離感で、(えっ人ってこんな飛ぶ…!?)と驚嘆したものですが、生憎そのときはひとりだったので誰とも共有できず、そんなざわざわを胸に押し込めながら悶々として帰館したのでした。企画展ご開幕のおりには、その距離と胸のざわざわを再度確かめにお邪魔します。 9月×偉人館といたしましては、18日に石川則夫先生(國學院大學教授)による川端講座(連続講座②)で再び会場をお借りします。そして、5月開催がコロナで延期としておりました木谷喜美枝先生(和洋女子大学名誉教授)による紅葉講座(連続講座③)の振り替え日がやはり同館にて10月9日(土)に決まりました。前回お申し込みくださったみなさまを優先的に、受付の日程につきましては追ってご案内を申し上げます。 |

祝・犀星生誕日 |

| 2021.8.1 |

犀星(館)さん、本日8月1日のお誕生日&開館記念日おめでとうございます! 本来であれば、水洞館長さま(先日の秋聲シンポジウムではお世話になりました!)による記念講演会がおこなわれる予定であったものが臨時休館にともないこちらも中止に…いま同館HPへ赴き、痛々しい取り消し線の下から盗み見ましたタイトル「犀星と龍之介―〈盗る〉文学の可能性―」…なんと興味深いことでしょうか、事態が落ち着きましたらぜひリベンジ開催をお願いしたいところです。また、犀星→龍之介→とくればわれらが岡栄一郎! 秋聲の甥っ子(仮)にして金沢出身の劇作家。まだ本体の企画展「偉い友達

芥川龍之介」は見にうかがえていないのですが、きっと顔を出していることと存じます。当館と同じく11月7日までの会期となっておりますので、再開館のおりにはきっとお邪魔いたします。 さて、当館の新しい企画展にも犀星さんはご登場です。企画展ページにしれっと情報をあげておりますとおり、今回は東京の秋聲旧宅から新たに発見された20名の文士や画家による50枚におよぶ短冊を一挙公開するもの。その20名さまもチラシにお名前をあげさせていただきました。①今井邦子、②巌谷小波、③岡本かの子、④尾崎紅葉、⑤梶田半古、⑥小峰大羽、⑦佐藤春夫、⑧鈴木三重吉、⑨高浜虚子、⑩田村俊子、⑪田山花袋、⑫内藤鳴雪、⑬馬場孤蝶、⑭原阿佐緒、⑮樋口一葉、⑯平福百穂、⑰正岡子規、⑱三木露風、⑲若杉鳥子……あれっひとり足りない…! と一瞬ヒヤッとしましたが、最後のひとりは他でもない、⑳秋聲自身でございます。残念ながら犀星さんのものは確認されなかったのですが(川向こうの兄弟子・某K花さんのも。これがもしあれば結構なニュースです)、お二人に関しましては館蔵品の短冊を1枚ずつ出品予定です。くわえて短冊でこそないものの、徳田家蔵・犀星さんの『犀星発句集』を初公開! 秋聲と長男一穂に宛てた献呈署名入りです。やはり俳句といえば犀星さんですから、上記20名に名をつらねていないのに何故かパネルで大きくご紹介する選抜8名さまのうちには入ってきているというこのねじれ具合。ぜひ9月1日以降、当館にてご覧ください。 さて、当館の新しい企画展にも犀星さんはご登場です。企画展ページにしれっと情報をあげておりますとおり、今回は東京の秋聲旧宅から新たに発見された20名の文士や画家による50枚におよぶ短冊を一挙公開するもの。その20名さまもチラシにお名前をあげさせていただきました。①今井邦子、②巌谷小波、③岡本かの子、④尾崎紅葉、⑤梶田半古、⑥小峰大羽、⑦佐藤春夫、⑧鈴木三重吉、⑨高浜虚子、⑩田村俊子、⑪田山花袋、⑫内藤鳴雪、⑬馬場孤蝶、⑭原阿佐緒、⑮樋口一葉、⑯平福百穂、⑰正岡子規、⑱三木露風、⑲若杉鳥子……あれっひとり足りない…! と一瞬ヒヤッとしましたが、最後のひとりは他でもない、⑳秋聲自身でございます。残念ながら犀星さんのものは確認されなかったのですが(川向こうの兄弟子・某K花さんのも。これがもしあれば結構なニュースです)、お二人に関しましては館蔵品の短冊を1枚ずつ出品予定です。くわえて短冊でこそないものの、徳田家蔵・犀星さんの『犀星発句集』を初公開! 秋聲と長男一穂に宛てた献呈署名入りです。やはり俳句といえば犀星さんですから、上記20名に名をつらねていないのに何故かパネルで大きくご紹介する選抜8名さまのうちには入ってきているというこのねじれ具合。ぜひ9月1日以降、当館にてご覧ください。それから龍之介さんにもお名前だけ登場していただきました。なぜなら若くして命を絶った龍之介を悼んで秋聲がいくつか俳句を残しているため。こちらも追ってご紹介いたします。 |

休館のうえ休館 |

| 2021.7.31 |

生誕150年記念企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」が25日をもって無事に終了いたしまして、26日より展示替え休館をいただいておりました当館です。と、そうしてしばし外界から遠ざかっていた間に今月31日~来月22日までの市内施設一斉臨時休館が決まり、それにアワアワしている間に本日休館のお尻がさらに伸び、8月31日(火)までお休みすることになりました。石川県の新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」適用に伴う期間変更です。来館をご検討くださっていたみなさまにはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。ちょっとワープしている間に、えっワープホールを閉じられたァ! みたいな寄る辺のなさを感じております。展示替え休館に入ったまま帰ってこられなくなった秋聲記念館… さらにおとといでしたか、地元の北國新聞さんに次回企画展「俳句と遺墨vol.2」の情報をとても大きく載せていただき、8月4日より開幕! とご宣伝いただいたその日の夕方に休館決定…! ただ不幸中の幸いと言えるのは、展示替えの段階として前回展の撤去が終わり、新しいパネルが設置されたところでのお達しでしたのでまだケースに資料を入れる前。これが入れた後ならば遣る瀬なさも一入でした。かくなれば、資料をいたずらに傷めぬよう陳列作業は8月終わりの再開館近くまで寝かせることにいたします。また撤去の際にちょいと腰を負傷し、この数日よろよろ移動を余儀なくされておりますので、そういった意味でもア~いま一日に短冊1枚しか運べないですねぇ~とのテンションでのたのた活動しております。短冊は約50枚展示予定。一ヶ月でも少し足りないのでした。それこれ含め、秋聲記念館てば、正解はCMのあと!! みたいないやらしいもったいぶり方をしているな…とお思いいただけましたら幸いです。 さらにおとといでしたか、地元の北國新聞さんに次回企画展「俳句と遺墨vol.2」の情報をとても大きく載せていただき、8月4日より開幕! とご宣伝いただいたその日の夕方に休館決定…! ただ不幸中の幸いと言えるのは、展示替えの段階として前回展の撤去が終わり、新しいパネルが設置されたところでのお達しでしたのでまだケースに資料を入れる前。これが入れた後ならば遣る瀬なさも一入でした。かくなれば、資料をいたずらに傷めぬよう陳列作業は8月終わりの再開館近くまで寝かせることにいたします。また撤去の際にちょいと腰を負傷し、この数日よろよろ移動を余儀なくされておりますので、そういった意味でもア~いま一日に短冊1枚しか運べないですねぇ~とのテンションでのたのた活動しております。短冊は約50枚展示予定。一ヶ月でも少し足りないのでした。それこれ含め、秋聲記念館てば、正解はCMのあと!! みたいないやらしいもったいぶり方をしているな…とお思いいただけましたら幸いです。またこれにより、ともに8月29日(日)までの会期でありました金沢ふるさと偉人館さんおよび金沢くらしの博物館さんの秋聲生誕150年協力展示も終…了…これは痛い…とても悲しい…。思わぬことでせっかくの展示が一ヶ月も短縮されてしまい無念ではありますが、両館のご協力にこの場を借りて厚くお礼を申し上げます。なお同じ市内の玉川図書館さん、東京の真砂中央図書館さんの協力展示は本日までとなっておりますのでご無理のない範囲でご観覧くださいませ。その他、東京の竹久夢二美術館さんは事前予約制で開館中、金沢の湯涌夢二館さんは9月まで会期はあるものの当館同様、8月末まで臨時休館予定です。 |

連続講座、開講! |

| 2021.7.23 |

去る18日、連続講座第1回が無事終了いたしました。かなりの猛暑のなか、またこのようなご時世にご参加くださったみなさま、ありがとうございました。本来5月に開催するはずであった初回が延期となり、このたびようやく開講にいたった形です。紅葉先生をすっとぱしての秋聲の兄弟子・某K花さんが今回の主役。川向こうから安心と信頼の泉鏡花記念館・秋山館長さまをお招きいたしまして、まだ仲がよかったころのK花さんと秋聲の交流を中心にお話しいただきました。ええ、あったんですよね、そんなころが…(遠い目)。 去る18日、連続講座第1回が無事終了いたしました。かなりの猛暑のなか、またこのようなご時世にご参加くださったみなさま、ありがとうございました。本来5月に開催するはずであった初回が延期となり、このたびようやく開講にいたった形です。紅葉先生をすっとぱしての秋聲の兄弟子・某K花さんが今回の主役。川向こうから安心と信頼の泉鏡花記念館・秋山館長さまをお招きいたしまして、まだ仲がよかったころのK花さんと秋聲の交流を中心にお話しいただきました。ええ、あったんですよね、そんなころが…(遠い目)。お招きいたしまして、と書きながら、物理的にお招きした場は当館でなく当館より広い講座室をもつ金沢ふるさと偉人館さん。にもかかわらず、開会の挨拶時に「みなさまこんにちは~当館学芸員の…」と思わず口からぽろりと出てしまい、一瞬で偉人館さんを我がもののようにしてしまいましたこと、心よりお詫びを申し上げます。いくら秋聲展を開催してくださっているからってさすがに図々しかったです。ぜんぜん当館ではなかったですし、偉人館さんの講座室ですし、偉人館さんの机に椅子に、プロジェクターにマイクです。ぜんぶお借りしちゃってすみません…!(あといつもブログ「偉人館雑報」でのご紹介ありがとうございます!) 偉人館さんも触れてくださっているとおり、今回講座のサブタイトルとなりましたのは「―俳句で競う―」。互いに紅葉門下生であったころに参加した句会におけるふたりの作品や、彼らがどういった句を好んだかなど、これまでにないとても新しいテーマです。一句一句比較してゆくと、秋聲の意外とロマンティストな一面が見えてきたり、そこに奥深い物語性が垣間見えたり…と、とても一言では括ることのできない多面性を認識する貴重な機会ともなりました。また某K花さんが紅葉先生に添削を受けている句稿などのレアな資料もご紹介いただき、同じ師匠について、「徳田」と「泉」と呼び合い互いの家を行き来したり一緒に食事にでかけたり、そんな彼らのわかき日が生き生きと想像されて、なんだか甘酸っぱい気持ちにもなりました。また、それらをお話しされる秋山館長さん独特のゆったりとしていながらクッキリ会場の後ろまで通るお声の素晴らしいこと! マイクカバーのうえマスク越しでも影響皆無でございました。秋山館長さま、このたびのご協力まことにありがとうございました。今度の日曜は当館学芸員が秋山館長さまコーディネートによるシンポジウムにお邪魔いたします。 講座の最後に大きな雷が鳴りまして、いつもなにか大事なイベント時に天候が大荒れになる某K花館さんを思い、つい「アッ鏡花さんが…」と口走ってしまったのですが、K花さんは雷がお嫌いでしたね。濡れ衣でしたね、すみません。 |

ソロデビュー |

| 2021.7.21 |

秋聲生誕150年を記念いたしまして、このたび新しいグッズが仲間入りいたしました。秋聲サンタクロース豆皿でございます! 贅沢にも九谷焼の技法を用いて、すこし立体的に盛り上がったきらきらしいサンタが底にどん! その再現率たるや!(元のネタはこちらの秋聲旧蔵品です) 目尻の皺にいたるまで実に見事なお仕事ぶりです。作家さんとはすばらしいですね。モチーフとの相性でもって選び抜かれた形とサイズ――ちょっとした豆菓子や薬味やアクセサリーなどを入れるのにもってこいの可愛らしいサイズ感(H5.7×W6.2×D2.0cm)とともに、それらを持ち上げたあとには薄笑いのサンタがどん! クリスマスシーズンとはほど遠い連日の酷暑のなか、サンタグッズを意気揚々と発売する記念館ですみません。 秋聲生誕150年を記念いたしまして、このたび新しいグッズが仲間入りいたしました。秋聲サンタクロース豆皿でございます! 贅沢にも九谷焼の技法を用いて、すこし立体的に盛り上がったきらきらしいサンタが底にどん! その再現率たるや!(元のネタはこちらの秋聲旧蔵品です) 目尻の皺にいたるまで実に見事なお仕事ぶりです。作家さんとはすばらしいですね。モチーフとの相性でもって選び抜かれた形とサイズ――ちょっとした豆菓子や薬味やアクセサリーなどを入れるのにもってこいの可愛らしいサイズ感(H5.7×W6.2×D2.0cm)とともに、それらを持ち上げたあとには薄笑いのサンタがどん! クリスマスシーズンとはほど遠い連日の酷暑のなか、サンタグッズを意気揚々と発売する記念館ですみません。こちらのお品は昨年、金沢21世紀工芸祭さんのご企画でゲーム「文豪とアルケミスト」と三文豪とのコラボ茶器制作の際にお世話になりました三栄工業株式会社さんによる新作です。あのときも、秋聲モチーフの茶器をご制作になるにあたり、わざわざ記念館にご相談に足を運んでくださったお席で「たとえばサンタでは…?」という悪魔の囁きが洩れたには洩れたのですが、犀星さん=杏と金魚、某K花さん=兎、秋聲=サンタ――いやいやちょっとバランス的にどうでしょう、せっかくの美しいデザインのなか浮いてしまうのではないでしょうか…と当館のほうがかえってぐずり(ツイッターのアイコンにまでしておいて)、さらなる協議の結果、代表作『あらくれ』の表紙にあしらわれた野苺をモチーフとしてご採用いただいたのでした。 あれから一年…サンタの目の奥に燃えていた情熱の炎はいまだ消えてはおりませんでした。生誕150年という記念すべき年に満を持して、彼のためだけに準備された白く清廉なステージのうえでまさかのソロデビュー…! というわけで、三栄工業さんの執念(ほんとうにありがたいことです)の結晶・サンタ豆皿、これより当館の目玉商品として末永くよろしくお願いいたします。今のところ通販の予定はございませんが(今後様子を見ながら検討します)、トートバッグやらと異なりとくに限定品というわけではありませんので、いつお越しになってもお買い求めいただけるよう常に複数人常駐させてゆくつもりでおります。それこそ三栄工業さんが、ハァッ!! もうこのサンタみるのイヤです…!!! と仰らない限りは永遠に…永遠につづくサンタの行列… ※ツイッターのほうで価格を間違えまして申し訳ございませんでした。 正しくは500円(税込)です。お詫びして訂正いたします。 |

吉備路文学館へ愛を込めて |

| 2021.7.12 |

| 昨日11日をもちまして、遠く岡山県は吉備路文学館さんにおける秋聲生誕150年記念協力展示の会期が終了いたしました。途中、コロナ禍による臨時休館などもあり、お忙しいところ横からたいへんなお手間をおかけしてしまった…と申し訳なくも思いつつ、ぜひご協力させてください! グッズもよければ置かせてください! と早々に温かいお返事をくださった吉備路さまのご厚情に改めまして深く深くお礼を申し上げます。白鳥、秋江、秋聲の友情が100年経っても続いているかのよう…かつ、休館になってしまってすみません、グッズの販売遅れてしまってすみません、とその都度お詫びくださったご担当者さまにかえってこちらが恐縮しきりでございました。 ほんとうにありがとうございました。今後当館に何かできることあらばぜひともにお声がけください。吉備路文学館さんの行く道に幸多からんことを!!!!!  お返しにもなりませんが、当館の白鳥・秋江仕様の書斎は今月いっぱいご覧いただけるほか、いつかのブログで今回展に白鳥さんはちろっと出てくるけれども秋江さんは展示解説などで~~と申し上げていたくせ結局一度もお出しできなかったエピソードをこちらにて。今回展では、はま夫人を喪った秋聲一家が自宅の増改築を思い立ったくだりをご紹介しており、その過程において秋江の姿が目撃されているのです。 お返しにもなりませんが、当館の白鳥・秋江仕様の書斎は今月いっぱいご覧いただけるほか、いつかのブログで今回展に白鳥さんはちろっと出てくるけれども秋江さんは展示解説などで~~と申し上げていたくせ結局一度もお出しできなかったエピソードをこちらにて。今回展では、はま夫人を喪った秋聲一家が自宅の増改築を思い立ったくだりをご紹介しており、その過程において秋江の姿が目撃されているのです。犀星館さんの方でよくお見かけする文芸評論家の窪川鶴次郎によれば、「大正十五年の秋のことであつた。ちやうど今のお宅が改築中で、洋服を着た近松秋江氏と共に、先生は庭に立つてをられた。近松氏はステツキであちこちと指して、家の話をされてゐた」(「懐かしい思ひ出の断片」/「新潮」昭和19年1月号)…とのこと。おうちの改修にあたり近松氏にあれやこれやとご相談をしていたのでしょうか。近松氏のではありませんが、秋聲の方のステッキを今回あわせて展示中。この年末に徳田家で開催された忘年会と完成披露会を兼ねた「二日会」の出席者には近松氏のお名前も確認され、ここで再び仕上がりについてのあれやこれやをふたりで話し合ったに違いありません。なお、当夜の会のメインメニューはおでんの由。 |

生誕150年記念公開シンポジウム |

| 2021.7.8 |

| こ、これが150年の力…! このたび当館でなく、他の主催者さまによる「生誕150年記念」を冠した催しがおありとのことで「イベント」ページに概要をあげさせていただきました。時は7月25日(日)14時半~16時、ところは香林坊プラザ10階ホール、テーマは公開シンポジウム「生誕150年記念 徳田秋聲を読む」でございます! ワーーー秋聲をメインテーマにしたシンポジウムだなんてウン年前の当館主催シンポジウム以来はじめてーーーー! 北陸新幹線開業前の記憶ーーー! ご企画ありがとうございます。また当日はお招きにあずかり、僭越ながら当館学芸員がパネリストとして出演させていただくこととなりました。 その他のご登壇者を確認いたしましたら同じくパネリストとして天野憲二氏(「雪嶺文学」主宰、石川県文芸協会常任理事)、水洞幸夫氏(室生犀星記念館長、金沢学院大学副学長・文学部長)、コーディネーターに秋山稔氏(泉鏡花記念館長、石川県文芸協会理事長)…って二文豪館の館長さんがそろい踏みーーー! なんと場違いなことでしょう。出演者が秋聲だけヒラ、という、前にもいちどこんなことがありましたね…。みなさまの胸をお借りするつもりで秋聲を読み、そして語らせていただきたく存じます。当館はともかく、上記豪華出演者のみなさまの「徳田秋聲を読む」体験をお聞かせいただけるなど夢のようです。参加お申し込みはご主催の石川県文芸協会事務局さんまでお電話(076-260-3581)にてお願いいたします。 上記イベント、コーディネーター役の秋山館長さんを講師としてお招きする当館主催第1回講座のちょうど一週間後でございます。7月18日(日)、当館の連続講座「兄弟子・泉鏡花と秋聲―俳句で競う」は現在お申し込み受付中。会場として金沢ふるさと偉人館さん3階の広い講座室をお借りしておりますのでまだお席に余裕がございます。ぜひ当館のほうまでお電話ください(偉人館さんへのお問合せはご遠慮願います)。  第2回講座は9月、川端康成をテーマに予定しておりますが、かつて康成展を開催したときのタイトルもまた「康成、秋聲を読む。」でした。作家になった後はもちろんのこと、まだ面識のない学生時代から秋聲作品を授業中にもこっそり読んでいた川端康成、とその歴史からご紹介したくてつけたタイトルで、現在秋聲本人に出会うことはもちろん不可能なわけですが、「秋聲を読む」ことが秋聲と出会うこと……そう思えばその自由は今なおわれらの手に!(絶版も多くて本屋さんで出会うにはレアな人だけれども!) 第2回講座は9月、川端康成をテーマに予定しておりますが、かつて康成展を開催したときのタイトルもまた「康成、秋聲を読む。」でした。作家になった後はもちろんのこと、まだ面識のない学生時代から秋聲作品を授業中にもこっそり読んでいた川端康成、とその歴史からご紹介したくてつけたタイトルで、現在秋聲本人に出会うことはもちろん不可能なわけですが、「秋聲を読む」ことが秋聲と出会うこと……そう思えばその自由は今なおわれらの手に!(絶版も多くて本屋さんで出会うにはレアな人だけれども!) |

生誕150年記念協力展示⑧ |

| 2021.7.4 |

ゆ…夢二界隈って優しいひとの集まりなんですか…!? えっ…夢二と名のつく館には、優しくないと入れないんです…?? 本日はそんな問いとともにお送りいたします。というのもこのたび金沢湯涌夢二館さんが生誕150年記念協力展示(プレ)を常設展に紛れ込ませてくださったそうな…! ゆ…夢二界隈って優しいひとの集まりなんですか…!? えっ…夢二と名のつく館には、優しくないと入れないんです…?? 本日はそんな問いとともにお送りいたします。というのもこのたび金沢湯涌夢二館さんが生誕150年記念協力展示(プレ)を常設展に紛れ込ませてくださったそうな…! ええ、整理いたしましょう。昨日3日(日)にご開幕の新企画展「夢二×文学」ご主催は東京は文京区の竹久夢二美術館さん(協力展示実施中)、同じく昨日3日(日)にご開幕の「『増訂版 金沢湯涌夢二館収蔵品総合図録 竹久夢二』刊行記念名品展(後期)」ご主催は金沢湯涌夢二館さん(常設展のほうでプレ協力展示実施中)でございます。 きのうあんなに気まずくしてしまったのに、たいそう爽やかに「一画もうけましたよ~ほんとうに小さいですけども~」とご一報をくださいました。聞けば少し前から、常設展示中の秋聲・順子カップルによる「私たちの生活」掲載誌(複製)が日々ちょっとずつ前方へ移動しつつあったとのこと(ホラー)…そのメンテナンスも兼ね展示替え休館中に生誕150年紹介パネルを設置、夢二装幀書籍とともにコーナーを調えてくださったそう。これぞ秋聲ご本人による真の圧…! さらには今秋、もう一回りだけ大きな規模で協力展示に再度ご参画くださるとのことで、アレッあちら「金沢湯涌優しい夢二館」が正式名称でしたっけ…? 夢二と名のつく館には「なにごとも二周すべし」という格言がおあり…?? とにもかくにもありがとうございます。感謝しかございません。当館所蔵のと異なる順子さんの可愛い方の『流るるまゝに』(秋聲・菊池寛ほか序・夢二装幀)、どうか、同館でご覧くださいませ。 さて、もういくつ寝ると七夕ですが、七夕といえば夢二さんがお描きになった「婦人グラフ」表紙の女性と七夕図を見て、秋聲が「順子を描いてる!」と言い出しあれこれ文句を言ったというエピソードが思い出されます。それに対して順子さんが「もー悪口言いなさんな~(有島)生馬さんが夢二さんの絵は日本風俗に多大な貢献したって言ってますよー」(意訳)とフォローしたそう… どうしても…どうしたって夢二館さんへのご恩返しが出来ない秋聲館で…ほんとにどうも… |

| 返礼展示(気持ちばかり) |

| 2021.7.3 |

| 7月に入りまして、これまで年末年始と展示替期間しかお休みのなかったわれわれ小粒館たちに「定休日」なるものが誕生いたしました! 当館はじめ川向こうの某K花館、金沢文芸館、金沢蓄音器館、安江金箔工芸館ら東山界隈+三文豪しばりで川違いの犀星記念館さんまでが火曜休館組でございます。月曜休館組もおりますので、どうかご観覧をご計画のおりにはお手数ですが各館の休館スケジュールをあらかじめご確認いただけましたら幸いです。 そして7月に入りましたので、書斎の掛け軸もかけかえました。今月は秋聲と仲良し・正宗白鳥自筆です。ついでに机のうえの書籍類もまるっと入れ替え。一山は白鳥著作、もう一山は近松秋江著作です。といいますのも、現在協力展示を開催してくださっている各館のみなさまへのご恩返しを返礼展示のかたちで…と思い暮らして幾星霜…。なかなか手が回らずキャプションひとつ作る余裕なく、アァもう吉備路文学館さんのミニ展示「徳田秋聲生誕150年記念展 近松秋江と正宗白鳥」のお尻が見えてきている…! と追い詰められたうえの書斎にボーン!です。す、すみません…むきだしで…。ご来館の際にはぜひ書斎も覗きにいってみてください。白鳥・秋江を対象に人物評かなにか書いて、と出版社に依頼されたテイでお送りしております。中央公論社刊『近松秋江傑作選集』などは監修者として秋聲・白鳥・上司小剣・宇野浩二の名があがっていますので、この一冊の中がなかなか密ですね! 吉備路文学館さんの協力展示は今月11日(日)まで。あわせてよろしくお願いいたします。  と、一方で本日より竹久夢二美術館さんの新しい企画展が始まりました! 以前にもご案内いたしましたとおり、有島生馬と生誕150年仲間の花袋さんに挟まってまたもその存在を主張している秋聲作品(夢二装幀)でございます。混ぜてもらえてよかったですね~~~! 書斎も来月には夢二さん仕様に変えてゆくつもりです。といってもさすがに夢二画幅は所蔵していないので、お机のうえなどをほんの気持ちばかり…。そういえば、現在の企画展パネルで野溝七生子の『山梔(くちなし)』出版記念会のご紹介をしており、秋聲と山田順子、北原白秋、翁久允らが写る写真があるのですが、久允によれば、その会に当時世間を騒がせていた秋聲・順子カップルが入ってきたとき一座がシーンとしてしまったとか…そして同会場の片隅には順子と破局後の夢二さんもいらしたとか…。 と、一方で本日より竹久夢二美術館さんの新しい企画展が始まりました! 以前にもご案内いたしましたとおり、有島生馬と生誕150年仲間の花袋さんに挟まってまたもその存在を主張している秋聲作品(夢二装幀)でございます。混ぜてもらえてよかったですね~~~! 書斎も来月には夢二さん仕様に変えてゆくつもりです。といってもさすがに夢二画幅は所蔵していないので、お机のうえなどをほんの気持ちばかり…。そういえば、現在の企画展パネルで野溝七生子の『山梔(くちなし)』出版記念会のご紹介をしており、秋聲と山田順子、北原白秋、翁久允らが写る写真があるのですが、久允によれば、その会に当時世間を騒がせていた秋聲・順子カップルが入ってきたとき一座がシーンとしてしまったとか…そして同会場の片隅には順子と破局後の夢二さんもいらしたとか…。返礼のつもりがただただ気まずい感じになりました。すみません。 |

生誕150年記念協力展示⑥⑦ |

| 2021.6.30 |

おかげさまで27日をもちまして竹久夢二美術館さんにおける協力展示第一弾が会期を終了し、現在同館は次の企画展準備のため休館中。改めましてこのたびは先陣切ってご協力をいただき、まことにありがとうございました! その他の施設さまにお願いするときにも「あ~竹久夢二美術館さんがすでに参加を表明してくださってるんですけどォ~」とイヤラシイ圧にそのお名前を使わせていただきましたこと数知れず…。(えっあの竹久夢二美術館さんが…!?) と迷える他館さんの背中をぐいと押してくださったに違いありません。そして時はめぐってはやくも第二弾…そんなわけで18日記事のとおり、協力展示⑥はふたたび竹久夢二美術館さんでーす! と、その前にちょいと待たれい! 3日の前に1日があるぞ!! とのことで、図書館さん勢力から第二陣・金沢市立玉川図書館さんがこのたび名乗りをあげてくださいました! 7月1日(木)~7月31日(土)まで、なにか調べ物をするっちゃあお世話になっている同館にて秋聲関連図書コーナーを設置していただけることになり、こちらが協力展示⑥、竹久夢二美術館さん第 二弾が協力展示⑦となります。フフフフ、順調に増えてきましたね…みんなにお祝いしていただいて嬉しいですね、秋聲先生…(だけどどうせ「ニッコリともせず『どうも有難う御座いました』とそれだけ言って一礼なさる」のでしょうね…/Ⓒ今井邦子/次々回企画展で詳しくご紹介予定です)。館内に白鳥路のとお揃いの三文豪像もある同館をご利用の際には、明日以降、ぜひ秋聲コーナーにもお立ち寄りくださいませ。玉川図書館さんお忙しいなかご協力ありがとうございます! 二弾が協力展示⑦となります。フフフフ、順調に増えてきましたね…みんなにお祝いしていただいて嬉しいですね、秋聲先生…(だけどどうせ「ニッコリともせず『どうも有難う御座いました』とそれだけ言って一礼なさる」のでしょうね…/Ⓒ今井邦子/次々回企画展で詳しくご紹介予定です)。館内に白鳥路のとお揃いの三文豪像もある同館をご利用の際には、明日以降、ぜひ秋聲コーナーにもお立ち寄りくださいませ。玉川図書館さんお忙しいなかご協力ありがとうございます!さらに続きまして同じ市立の図書館仲間の泉野図書館さんでも、この夏生誕150年を記念した秋聲企画がございます。8月末頃~9月初旬にかけて、両館連携事業といたしましてその館内スペースをお借りしたミニ展示(当館プレゼンツ)と、会期中の上田館長による記念講演です。その準備のため、昨日図書館さんの休館日を利用して、会場の下見にお邪魔させていただきました。開館16周年を迎えた自分とこの展示室さえ、毎回、アレッ壁足りないんじゃ…!? となっているありさまですので、ひとさまの会場をお借りするだなんてなかなかのハードルの高さ。展示スペースをしっかり把握してパネル制作に臨みたく存じます。詳細につきましては追ってご案内のほど! |

シビックシアター☆トークショー |

| 2021.6.28 |